顎変形症とは

上顎や下顎の変形によって起こるものであり、前後的・上下的な顔貌の変形、あるいは顔貌の非対称など、

全ての顎の形態異常の総称です。

具体的には以下のような状態をいいます。

・上顎前突症、後退症

・下顎前突症、後退症

・Long Face、Short Face

・顔面非対称

外科矯正手術の役割

・顎変形症によって引き起こされる機能障害の改善と除去

顎変形症に関係する可能性があるとされている機能障害として、咀嚼障害、発音障害、呼吸障害、顎関節症

などの顎関節機能障害などが挙げられます。学問的にその関係が明確に解明されていないところもありますが、

手術によってこれらの機能障害が著明に改善・除去されることが多いようです。

・咬合の破綻・崩壊への対応と予防

顎変形症には必ずといってもいいほど、かみ合わせ(咬合)の異常が伴います。こういった状態が続くと将来的

に歯に無理が生じて咬合が破綻・崩壊し、先述のような機能障害を直ちに引き起こすことになります。また、異常

なかみ合わせは、歯周病やウ蝕(ムシ歯)になりやすい状態でもあります。これによっても咬合は破綻・崩壊する

可能性があります。

・外見の改善による社会的適応性の向上

重度の顎の形態異常によって生じる顔貌や歯並びの問題がコンプレックスとなり、これが社会的適応性に対する

障害となりうることが心理学的に証明されています。私たちもこの点を十分に考慮して手術計画を立案しています。

顎変形症の診断と治療の流れ

€ 診査・診断

顔面写真、口腔内写真、エックス線写真、歯列模型などの資料を分析して、顎顔面の形態評価を行い、

治療計画を立案します。(ここで外科的な手術が必要か、あるいは歯列矯正治療のみで改善が可能か判断します。)

また、必要に応じて、顎機能異常に関する機能検査も行います。

術前矯正・術前の歯科治療

最初の状態にもよりますが、術前矯正治療には1〜3年程度の期間が必要です。

また、術前の歯科治療として、ウ蝕治療や歯周病治療、あるいは智歯の抜歯、口腔衛生指導などの初期治療を必要と

することもあります。

¡ 入院直前

術前矯正が終了すれば、再度、顎顔面形態の分析評価を行い、最終的な手術計画の立案を行います。

当科では、複雑な手術が予定され、ある程度の出血が予想される場合に、術前にご自分の血を貯血して手術時の

出血に備えるシステム(自己血輸血)も準備しています。

¤ 入院・手術

手術の2〜3日前に入院していただき、手術前の検査や手術シミュレーションを行います。

手術方法の詳細については後述いたします。

手術の後は、移動した骨が良好に結合するように顎間固定(上下顎の歯を細い針金で縛り口が開かない状態にする方法)

を行い、患部の安静を図ります。これは手術の方法に応じて、3日から2週間程度行います。

この間の栄養管理は流動食で行います。(ほとんどの場合、口から食べていただけます。)

針金による顎間固定を除去した後、かみ合わせが安定したら退院していただきます。

入院期間は10日から3週間程度です。

¦ 術後矯正

針金による強固な顎間固定を除去した後も、手術によって切断移動された骨はまだ完全に結合していません。

また、新しいかみ合わせに咀嚼筋運動などの機能が順応するまでには時間がかかります。

このため、もっとも手術前の状態に後戻りしやすいこの時期の数か月間は、取り外しが可能な顎間ゴムを用いた

補助的な固定をご自分でも行っていただきます。(ゴムによるかみ合わせのリハビリトレーニングです。)

また、術後矯正治療によって、かみ合わせの細かい調整を行います。この期間は約1年程度です。

© 保定・メインテナンス

通常の歯列矯正治療の場合と同様に、矯正装置の除去後は治療によって得られた歯並びの長期的安定をはかるために、

保定装置といわれる、簡単な固定装置の装着が必要となります。

その後は、矯正歯科医と口腔外科医(当科)の両方が、半年から1年に1回ぐらいの頻度で長期的なメインテナンスを

行い、良好な状態が保たれているかどうか経過観察を行っていきます。

手術方法

顎変形症に対する手術には、以下のような方法あります。

・Le Fort Ą型骨切り術(Le Fort Ą Osteotomy)

・下顎枝矢状分割術(Sagital Split Ramus Osteotomy: SSRO)

・下顎枝垂直骨切り術(Intraoral Vertical Ramus Osteotomy: IVRO)

・前歯部歯槽骨切り術

ここでは、これらの手術について具体的にご説明いたします。

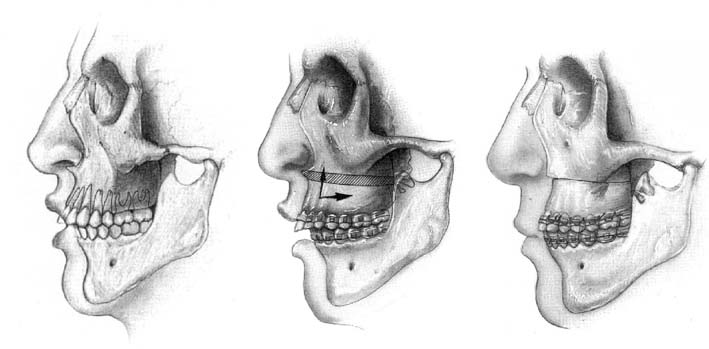

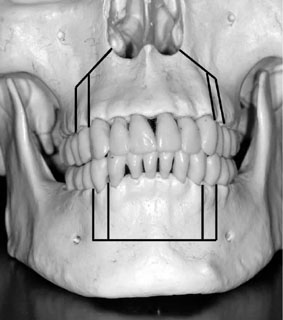

Le Fort Ą型骨切り術(Le Fort Ą Osteotomy)

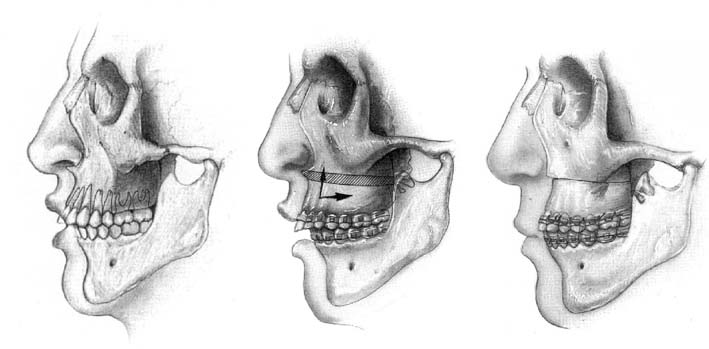

Le Fort Ą型骨切り術(Le Fort Ą Osteotomy)は上顎骨の形態異常に対して用いられる手術です。

Le Fort Ą型骨切り術の名称は、Le Fort(1901)が上顎骨の骨折をĄ型からŁ型に分類したことに

由来しています。

つまり、骨折しやすい部位が骨切りしやすい部位であるという発想から考案された手術法です。

術式は、口の中から切開を行った後、露出した骨を鼻の穴の横から水平に後方へと頭蓋骨まで

骨切りして行います。これによって、上顎の上下的な位置異常、前後的な位置異常、左右非対称

などが改善可能となり、幅広い適応をもった手術といえます。

固定はチタンや吸収性のプレートを使って行います。この手術はほとんどの場合、下顎の骨切り手術

と同時に行われ、顔面全体の形態異常に対応されます。

(合併症)

1. 上顎骨の後方には非常に豊富な血管が存在します。このため、この付近の骨切りを行うこの手術では、

ある程度の出血が予想されます。一般的にこの手術では800cc程度の出血があるとされているため、術前に

自己血貯血(ご自分の血を貯めておく方法)を行い、準備しておくと安全かつ合理的です。

2. この手術ではある程度、鼻の粘膜が損傷されます。術後は、鼻血が少しあったり、鼻の粘膜が腫れたりしますので、

鼻の炎症を抑えるお薬を吸入などして使用していただきます。

3. 頬の感覚をつかさどる神経が手術の時に伸展されますので、術後、頬の知覚鈍麻感が出現することがあります。

この症状は、徐々に元に戻りますのでご安心下さい。

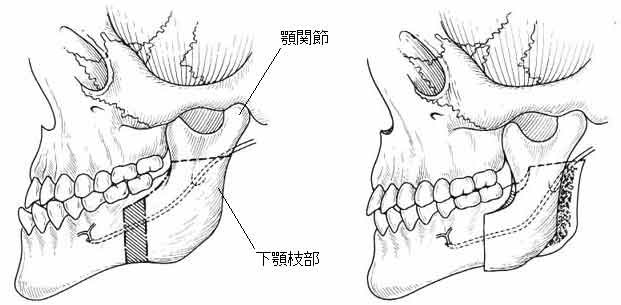

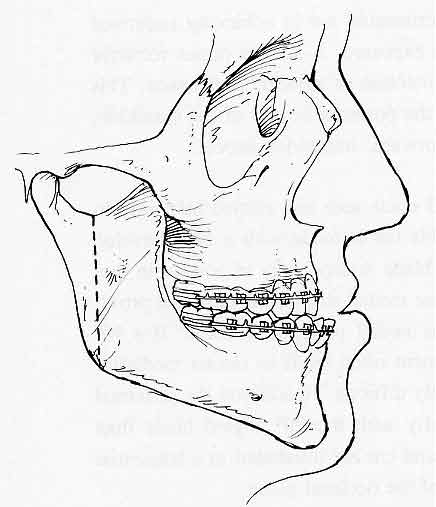

下顎枝矢状分割術(Sagital Split Ramus Osteotomy: SSRO)

下顎枝矢状分割術(Sagital Split Ramus Osteotomy: SSRO)は下顎枝垂直骨切り術

(Intraoral Vertical Ramus Osteotomy: IVRO)と並んで、顎変形症の手術の中で最も多く用いられる手術で、

下顎骨の形態異常に対して用いられます。

術式は下顎枝の前後的な縦のスライスを下図のように行います。このとき、骨の内部に存在する神経・血管を内側に

避けて骨を切ります。骨片は、IVROと同様に(骨片の形態は異なりますが)、前方の歯列を含む骨片(遠位骨片)と

後方の顎関節を含む骨片(近位骨片)とに分割されます。(神経・血管は遠位骨片に含まれます。)

これによって、遠位骨片は前後左右に移動可能となり、術前に予定した移動量で固定を行います。

固定は、スクリューによる両骨片のネジ止め固定と顎間固定とを行います。

スクリューによる強固な固定を行うため、顎間固定はIVROと異なって1週間以内で解除可能です。

(利点)

1. 術後の顎位の安定が良いため、一般的に後戻りが少ないとされています。

2. 顎間固定期間が短くてすむため、術後は比較的早期の退院が可能です。

3. 下顎の移動量の制限が少なく、適応範囲が広い術式です。

(欠点)

1. 神経・血管の近くに骨切り線が存在するため、手術に伴う伸展操作などで術後にこの神経が支配する知覚領域、

すなわち下唇・オトガイ部の知覚鈍麻感が出現することがあります。この症状は、約半数程度の方に出現しますが、

徐々に元に戻ります。

数週間で元に戻り始める方が多いようですが、神経の組織は回復が遅いため、遅い方では数か月から2年程度を

要することもあります。

2. 骨片のネジ止め固定のために、両側の下顎角下方の皮膚を7ʔ程度切開する必要があります。

ただし、この傷は半年程度でほとんどわからなくなります。

3. 新しい顎位に慣れるまでの間、顎関節の疼痛や開口時雑音などの症状が出現することがあります。

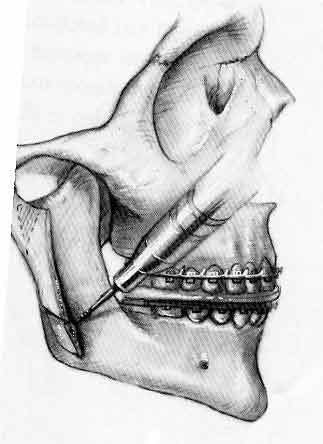

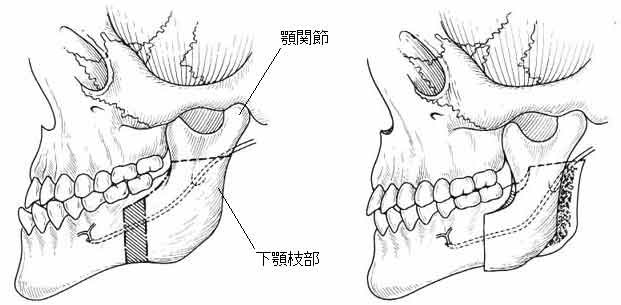

下顎枝垂直骨切り術(Intraoral Vertical Ramus Osteotomy: IVRO)

下顎枝垂直骨切り術(Intraoral Vertical Ramus Osteotomy: IVRO)は下顎枝矢状分割術

(Sagital Split Ramus Osteotomy:SSRO)と並んで、骨格性下顎前突症に対する優れた術式です。

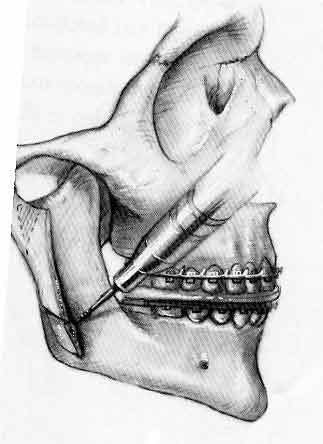

術式はシンプルで、下顎枝を上から下までまっすぐに切り(左図参照)、前後に2分割し、

前方の歯列を含む骨片(遠位骨片)を後方に移動させ、後方の関節頭を含む骨片(近位骨片)と重ね合わせ(下図参照)、

あらかじめ模型上で想定した位置で顎間固定を行います。

SSROと異なり、ネジ止めやプレート固定は一切行いません。そのため術後、約2週間の顎間固定、顎間固定解除後も

約2〜3ヶ月間はゴムによる牽引が必要です。この点はSSROと比較した大きな欠点ですが、IVROには大きな利点もあるため、

近年、当科をはじめ、多くの施設で行われております。以下にIVROの利点と欠点について説明します。

(利点)

1. 骨を切った状態のまま、ネジやプレートで固定しないため、関節頭を含む骨片(近位骨片)に無理な負担がかかりません。

そのため、顎関節症をもった方にこの手術を行うと、約9割の方に症状の改善(関節雑音の消失)が認められております。

2. 術後のオトガイ神経麻痺がSSROと比較して、少ない。

3. ネジやプレートで固定しないため、皮膚切開が全く必要ありません。

(欠点)

1.術後ワイヤーによる顎間固定が約2週間必要です。また顎間固定解除後、筋肉の作用で下顎が後方に下がる傾向

(2級傾向)があるため、2〜3ヶ月ゴムによる顎間牽引が必要です(食事時以外はゴムを装着する必要があります)。

顎位が安定すれば夜間のみの装着などのように装着時間を減らし、最終的にはゴムの装着が不要となります。

2.10mm以上の後方移動、重度の開咬症には適応となりません。そのような場合はSSROもしくは上下顎同時移動術の

適応となります。

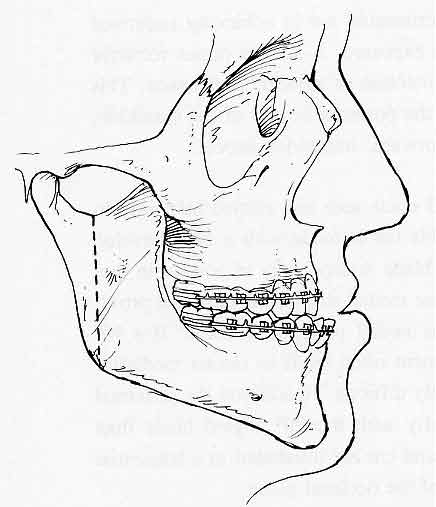

前歯部歯槽骨切り術

臼歯部が正常な位置関係にあり、前歯部のみに異常がある場合には、前述のSSRO、IVRO、Le Fort I型骨切り術とは

異なった術式で治療を行います。その術式とは「前歯部歯槽骨切り術」です。

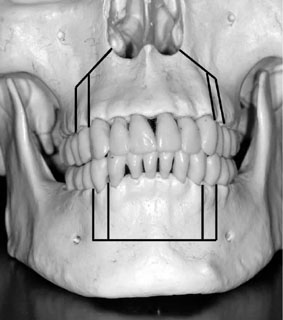

実際の手術では歯肉・粘膜を切開し、両側の小臼歯(通常は第1小臼歯)を抜歯し、下図のように前歯部の歯槽骨切り術

を行い、抜歯窩の空隙分の移動を行います。移動後はサージカルスプリントとワイヤーを用い、約2ヶ月間固定します。

通常、顎間固定は必要ありません。この術式では咬合の改善もさることながら審美的にも十分な成果が期待できます。

(適応症)

・ 上顎歯槽前突症

・ 下顎歯槽前突症

・ 上下顎歯槽前突症

・ 前歯部開咬症

(合併症)

・ 歯根の周囲で骨切りを行うため、根尖周囲の損傷により隣接歯の歯髄壊死を起こす可能性があります。

その場合、術後に根管治療が必要になる場合があります。

・ 上顎では鼻の横あたり、下顎ではオトガイ部付近に知覚鈍麻が生じる可能性があります。

いずれもほとんどは6ヶ月以内に徐々に回復してきます。