膵がん克服のために(消化器内科) 岩下 拓司

①膵がんの現状

膵がんは、予後が極めて不良ながんの一つとして知られています。日本における膵がんの5年相対生存率(がんと診断されてから5年後に生存している人の割合)は約8.5%と他のがんに比べて非常に低いのが現状です。膵がんで亡くなる方の数も増加傾向にあります。また、最新のがん統計(2023年度)によると、膵がんで亡くなる方の数では、肺がん、大腸がんに次いで第3位となっています。このように、膵がんは社会全体で克服すべき重要な病気です。

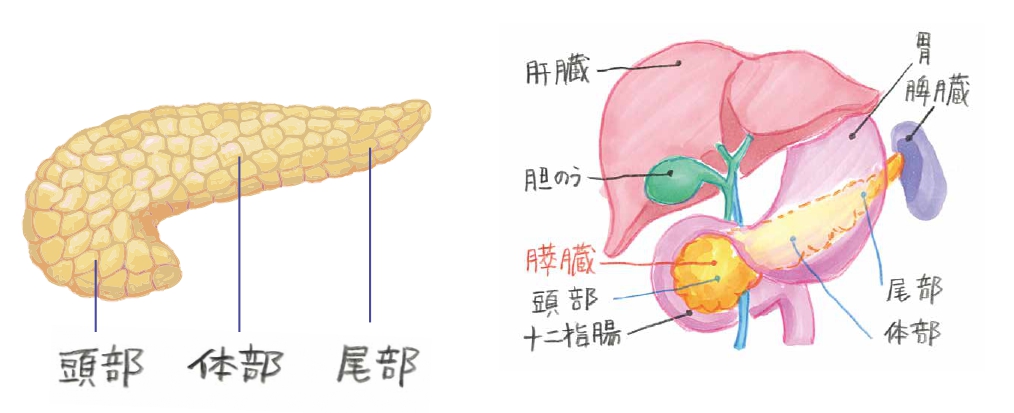

膵臓は、胃の裏側、お腹の奥深くにあるため「沈黙の臓器」と呼ばれています。がんができても初期には特徴的な症状がほとんどなく、健康診断でよく行われる腹部の超音波(エコー)検査でも見つけにくいのです。そのため、多くの患者さん(約8割)が、診断されたときにはすでにがんが進行しており、手術で取り除くことが難しい状態で見つかります。これが、膵がんが治りにくい最大の理由です。

②膵がんの予後改善

膵がんの治療は、年々進歩しています。たとえ手術ができないほど進行していても、複数の抗がん剤を組み合わせる治療や、よりピンポイントでがんを狙う放射線治療など、がんの進行を抑えて症状を和らげる選択肢が増えました。これにより、以前よりも長く元気に過ごせる患者さんが増えています。しかし、これらの治療でがんを完全に消し去り「完治」させることは、まだ非常に難しいのが現実です。現時点で、膵がんを完治させられる可能性のある唯一の方法は、がんが他の臓器や太い血管に広がる前に発見し、手術で完全に取り除くことです。実際に、ごく早期の段階(ステージI)で発見し手術ができた場合、5年後に元気でいる方の割合(5年生存率)は約50%(2人に1人)まで大きく向上します。このことからも、膵がんから命を守るためには、「いかに早期に見つけるか」が何よりも重要です。

③膵がんの危険因子と間接所見

では、どうすれば早く見つけられるのでしょうか。まずは、膵がんになりやすい「危険因子」と、膵がんの存在を知らせる「間接的なサイン(間接所見)」を知ることが第一歩です。 危険因子としては以下のものがあり、 これらに当てはまる方は、そうでない方より膵がんになる可能性が高いと考えられています。

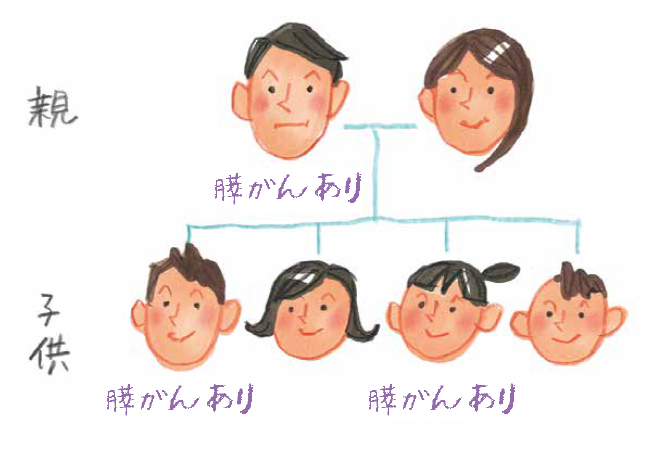

• 家族に膵がんの人がいる:親、兄弟 姉妹、子どもに膵がんになった人がいる。

• 特定の病気を持っている:糖尿病になった、または急に血糖値のコントロールが悪くなった。慢性膵炎と診断されている。膵臓にのう胞(水がたまった袋)がある(特に、がん化する可能性があるタイプ:膵管内乳頭粘液性腫瘍)。

• 生活習慣:タバコを吸う、肥満気味である、お酒をたくさん飲む。 間接所見としては、次のような症状や検査結果があります。

• みぞおちや背中が重苦しい・痛い(みぞおちの痛み、背中の痛み)、急に理由なく体重が減った、食欲がない、 体がだるい、皮膚や白目が黄色くなる。

• 血液検査でアミラーゼ、腫瘍マーカー (CA 19-9)などの消化酵素の値に異常がある。

• 腹部エコー検査(健康診断などで受 けることがあります。)などで主膵管が太くなっていることを指摘された。

④膵がんの早期発見のために

膵がんの早期発見のためには、ご自身に当てはまる危険因子や間接所見を正しく認識することが大切です。上記のような危険因子に当てはまる方は、 「自分は膵がんになりやすいかもしれない」という意識を持ち、症状がなく ても定期的に専門医の診察を受けるこ とが推奨されます。その際には、一般的な健康診断の項目に加えて、超音波 内視鏡検査や造影CT、MRI(MRCP)といった、膵臓をより詳しく観察できる精密な画像検査を計画的に行っていくことで、万が一がんが発生しても早期に捉えられる可能性が高まります。 また、間接所見に気づいた方は、すぐにかかりつけ医や滋賀医科大学消化器 内科を含め、消化器内科の専門医へご相談ください。お近くの病院で精密検査について相談することができます。