【治療方針と特色】

患者さんの機能予後を重視し、術中MRI、術中血管撮影、脳機能イメージング、術中電気生理学モニタリング、ナビゲーションシステム、神経内視鏡など、最新の設備・機器・技術を駆使しながら、安全性の高い外科治療を心がけています。

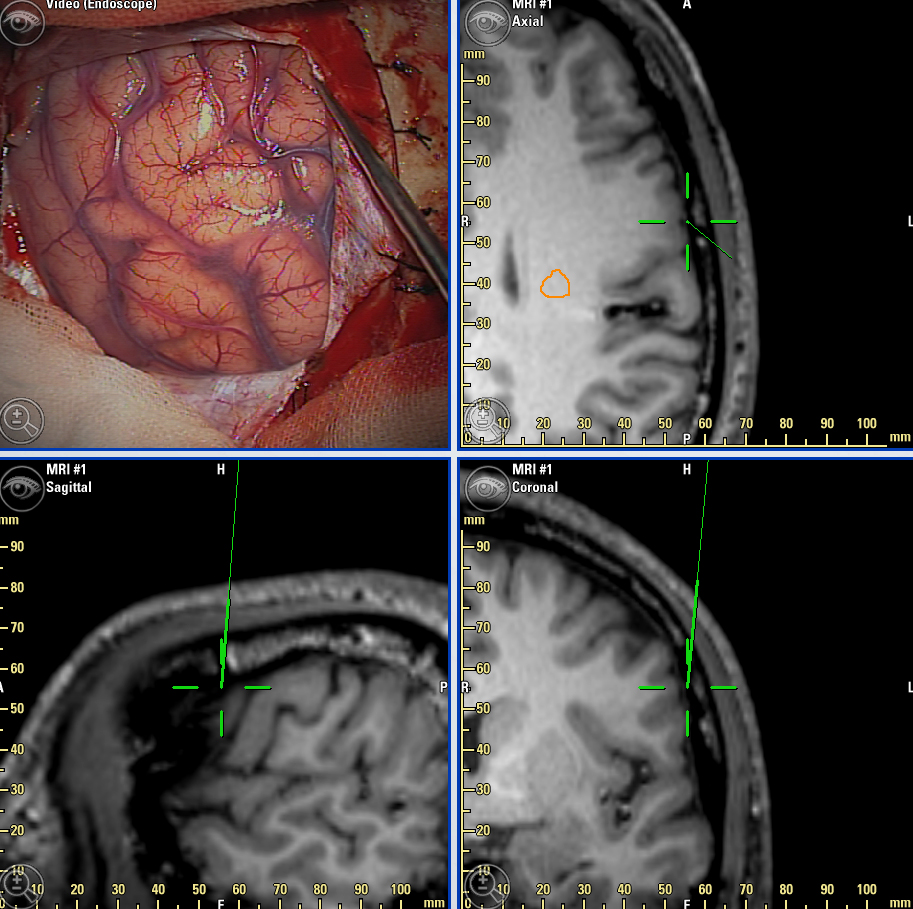

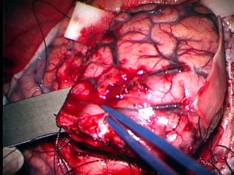

ナビゲーションを用いた手術の様子

ナビゲーションを用いた手術の様子

MRIによる白質神経線維描出

【得意分野】

脳動脈瘤の手術、脳動静脈奇形の手術、血行再建術、悪性脳腫瘍の集学的治療、各種良性腫瘍の手術、頭蓋底腫瘍の手術、脊椎脊髄疾患の手術、先天性疾患の手術、血管内手術、神経内視鏡手術

脳腫瘍

(神経膠腫、髄膜腫、聴神経腫瘍、頭蓋底腫瘍、松果体部腫瘍、下垂体腫瘍など)

脳血管障害

(脳動脈瘤、脳動静脈奇形、頚動脈狭窄・閉塞、硬膜動静脈婁、脳出血、脳梗塞など)

脊椎脊髄疾患

(脊髄腫瘍、脊髄血管奇形、脊髄空洞症、変形性頚椎症、頚椎椎間板ヘルニア、変形性腰椎症、腰椎椎間板ヘルニア、脊椎管狭窄症など)

機能疾患

(三叉神経痛、顔面痙攣など)

先天奇形

(水頭症、髄膜瘤、頭蓋早期癒合症、キアリ奇形など)

【各疾患説明】

脳卒中とは「脳で急に大変なことが起こる」という意味で、大きく分けて脳出血と脳梗塞があります。脳出血には脳内出血(高血圧による出血や血管奇形からの出血)やくも膜下出血(脳動脈瘤の破裂による出血)があり、場合により緊急手術を必要とします。脳梗塞には脳血栓(脳の血管自体に動脈硬化性の変化があり詰まる)と脳塞栓(心臓などに血の塊があり脳へ流れて詰まる)があります。脳梗塞による脳機能障害の回復は困難とされてきましたが、最近では発症後数時間以内の超急性期に適切な治療(点滴や血管内治療など)が行われれば予後が大きく改善されることがわかっています。脳卒中は「ブレインアタック」と呼ばれ、「Time

Loss is Brain

Loss(時間が遅れると機能予後が悪くなる)」と言われており、発症後すぐに受診していただくことが何よりも重要です。脳卒中が疑われる場合は直ちに専門医を受診されることをお勧めします。

脳腫瘍には良性のものと悪性のものなどいろいろあり、腫瘍の性質や場所により治療方針や治療後の経過が大きく異なります。治療法として、手術による摘出、放射線療法(通常の放射線治療や定位放射線治療)、化学療法などがあり、簡単な摘出術のみで十分な場合やいくつかの治療を組み合わせて行わなければならない場合があります。患者さんの状態を考慮しながら適切な治療方針を立てて、患者さんにとって最大限の脳機能維持を図ることが大事です。当病院では脳機能温存を重視しながら手術を行い、放射線科や小児科とチームを作りながら多角的治療を行っています。

頭部外傷

頭部外傷の特徴は数時間単位で急変する可能性があることです。頭部外傷後も普段と変わらず元気にされている場合は経過観察が可能ですが、神経症状の出現、進行などがあればすぐに受診する必要があります。また、生命予後に関わるような重症頭部外傷に対しては必要に応じて集中治療部の協力のもと脳低温療法を行っています。

脊髄あるいは脊髄から上下肢に伸びる神経根が障害されると手足のしびれや疼痛、力が入りにくいといった症状をきたします。障害は頚椎や腰椎の骨や椎間板の変性(椎間板ヘルニア・変形性脊椎症・脊柱管狭窄症など)による圧迫や脊髄腫瘍、脊髄血管奇形などによって生じます。手足のしびれや麻痺があり頭の検査をしても原因がわからない場合は脊髄・脊椎を検査する必要があります。

顔面がピクピク動く顔面けいれんや、顔面の発作的な激痛をきたす三叉神経痛に対して、これらの神経を圧迫している脳血管をずらして圧迫を解除する手術(神経減圧術)を行い、非常に良好な結果を得ています。また、手術以外の薬物療法、ボツリヌス治療、定位放射線治療などについても相談させていただきます。

生下時、生後まもなく発見される水頭症、髄膜瘤,脊髄脂肪腫など、また成人において発見されることのあるキアリ奇形などを扱っています。産科、小児科、泌尿器科と連携して診断・治療計画を行っています。

【先進的、低侵襲手術】

覚醒下開頭手術

脳腫瘍、てんかんなど、脳の一部を切除する必要がある手術において、その近傍に言語や運動といった重要な領域が存在する場合、これまでの全身麻酔下の開頭摘出手術においては、術中その機能評価が出来ず、術後の機能障害のリスクを強く懸念する必要がありました。脳神経外科における手術においては、病変の最大限の摘出を目標とするとともに、手術における機能障害(合併症)を最小限に押さえ込むことが大変重要なものとなります。

そこで、当科では、このような場所における摘出手術において、開頭術後、摘出中の機能評価を行うため、一度全身麻酔から覚めていただき、言語や運動の検査をしながら、機能障害が出現する直前まで、病変部の摘出を安全に最大限行う、覚醒下手術を実施しています。

脳腫瘍を中心に覚醒下手術を行っており、近傍に重要な領域を認める病変に対する全身麻酔のみでの手術と比較し、病変摘出率は飛躍的に改善しており機能障害の発生率も最小限に抑えられています。

覚醒下手術の流れ

手術室入室

↓

全身麻酔下、かつ頭皮の局所麻酔下に頭皮切開、頭蓋骨の開頭

↓

術中ナビゲーションを行いながら、安全に摘出可能な領域については全身麻酔下に摘出

↓

近傍の言語・運動といった重要領域及びこれらと関連する神経線維の存在部位近傍に接近

↓

全身麻酔より覚醒し、電気生理的検査・言語検査、運動機能検査を行いながら摘出範囲の拡大

↓

神経機能の悪化徴候の出現を見て手術停止

↓

鎮静を行い、疼痛管理下に閉頭、皮膚縫合

↓

病棟帰室

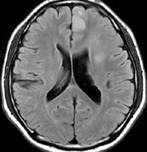

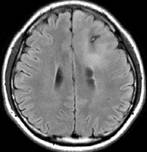

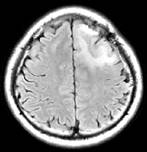

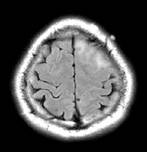

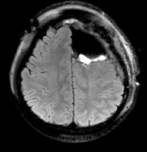

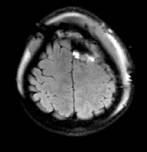

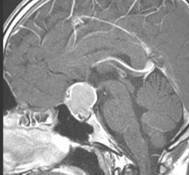

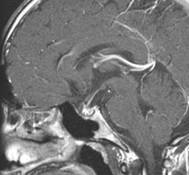

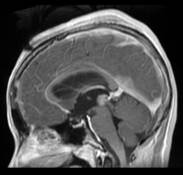

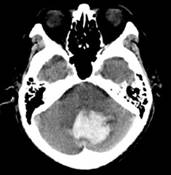

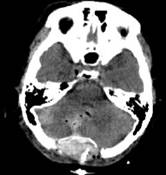

術前MRI:左前頭葉に腫瘍が確認できます(淡く白いところ)。運動の中枢、言語の中枢と接しています。

術後MRI:術中に言語障害および運動麻痺が出かかった深部の部分を除いてほとんど摘出されています。

内視鏡下手術

昨今、いかに安全に、いかに身体負担を小さく抑えるかということを目標として、内視鏡手術が各分野において大きく進歩を見せているところですが、脳神経外科の領域においても神経内視鏡を用いた、身体侵襲を軽減させた手術が発達してまいりました。特に、下垂体手術、脳内出血に対する血腫除去、脳室内病変に対する手術、水頭症手術、そして顕微鏡下手術における手術支援などを中心に、神経内視鏡の手術適応範囲は拡大を続けております。

当科におきましても、患者さんに対する身体侵襲の軽減、安全確実な手術を目的として、使用範囲を拡大しております。特に、下垂体腫瘍摘出においては全例、脳室内腫瘍性病変の生検においては、適応条件を考慮し、脳室内血腫・脳内出血においては、開頭顕微鏡下手術から内視鏡下に、閉塞性水頭症については、第3脳室底開窓を内視鏡下にと、順次適応を拡大しております。顕微鏡下手術においても、動脈瘤手術や、腫瘍摘出術において、顕微鏡視野では確認できない部位の確認のため、内視鏡支援を併用しております。

内視鏡下経鼻経蝶形骨洞的下垂体腫瘍摘出術

これまで、初期は上顎の歯茎の上を切開し、鼻腔粘膜下に入った後、その後鼻の穴から粘膜下に入った後、蝶形骨洞という下垂体の直下の副鼻腔から、トルコ鞍(下垂体の存在する骨構造)部の腫瘍に顕微鏡下にアプローチしていましたが、深部であるがために視野が限られ、光も届きにくく、摘出に苦慮する病変がありました。平面的な画像、画像周囲の歪みなど、改善点はありますが、内視鏡を用いることにより、視野、明るさを確保し、詳細な構造確認をしつつ安全に最大限の摘出が可能となりました。

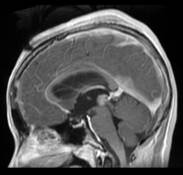

下垂体腺腫

術前認められた視野障害は術後速やかに改善し、残存腫瘍を認めません。術後の下垂体ホルモン異常も認めておりません。

頭蓋咽頭腫

術前視野狭窄は術後消失し、術後下垂体ホルモン異常を来すことなく、1年の経過で再発は認めません。

内視鏡下脳室内腫瘍生検

これまで開頭手術下に、脳室という脳の中の部屋を開放し、もしくは左右の脳の隙間を空けて近傍に迫り、施行していた生検術を、頭蓋骨に小指径ほどの穴を開け、ここから内視鏡を入れて病変の一部を採取するという、非常に低侵襲な方法で行うことが可能となっています。

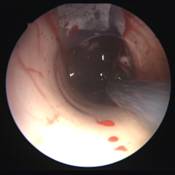

松果体部の腫瘍(中央)を生検鉗子(右)にて採取

内視鏡下第三脳室底開窓術

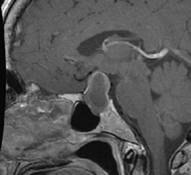

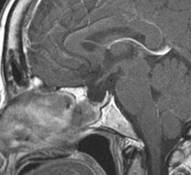

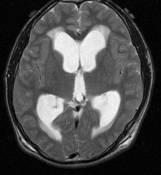

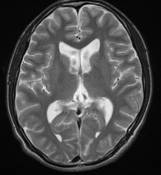

閉塞性水頭症に対しては、以前はシャント手術という、シリコン性のチューブを脳室内から腹腔内、もしくは心房内に誘導し、溜まった水を排出する手術が標準でしたが、内視鏡の発達により、頭蓋骨に小孔を設け、ここから脳室内に内視鏡を誘導し、脳室の底に孔を形成して新たな脳脊髄液の流路を確保することにより、閉塞性水頭症の改善が可能となりました

水頭症により薄くなった第三脳室底をバルーンを用いて開窓

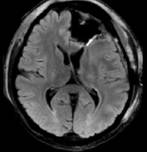

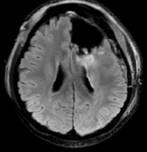

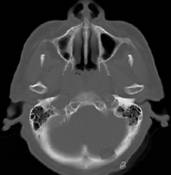

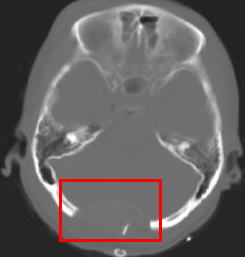

術前MRI(閉塞性水頭症) 術後MRI(水頭症改善)

内視鏡下脳室内血腫除去術

これまで開頭手術として行われてきた脳室内血腫の摘出ですが、内視鏡と吸引器具の組み合わせにより、頭蓋骨に小孔を設け、ここから脳室内にアプローチすることで除去可能となりました。

脳動静脈奇形による脳室内出血症例

①術前 ②術中脳室内所見 ③動静脈奇形近傍以外の血腫を除去

内視鏡下脳内血腫除去術

通常開頭下に行われていた血腫除去手術ですが、内視鏡手術により、皮膚に4cmほどの切開を加え、頭蓋骨に10円玉径の小孔を設けるだけで手術可能となりました。結果、侵襲は小さくなり、これまで以上に術後の早期離床・早期リハビリ開始が可能となりました。

術前 術後 穿頭部位

従来の開頭下血腫除去術(開頭範囲が大きいことがわかると思います)

術前 術後 開頭範囲