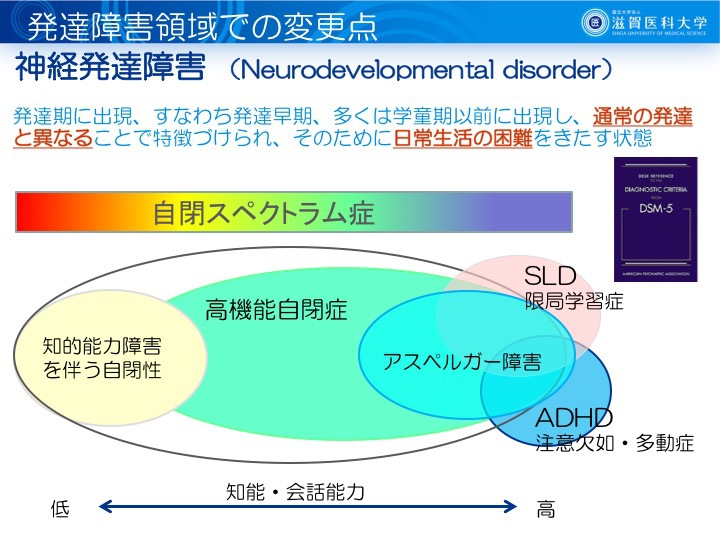

1) 神経発達障害とは?

2)いろいろな神経発達障害

① 自閉スペクトラム症(Autism Spectrum Disorder: ASD)

② 注意欠如・多動症(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: ADHD)

③ 限局性学習症(Specific Learning Disorder: SLD)

④ 知的能力障害(Intellectual Disability: ID)

⑤ 発達性協調運動症(Developmental Coordination Disorder: DCD)

3)薬物治療

4)ペアレントトレーニング

1) 神経発達障害とは?

「脳の働き方の個性が強く、物事のとらえ方や行動の仕方に違いがあるため、日常生活に困難がある状態」を意味します。脳の機能の偏りが原因であり、しつけや育て方の問題ではありません。同じ診断名がついたとしても、その特性のあらわれ方は人それぞれで、二つ以上の障害の診断基準にあてはまることも少なくありません。また、同じ子どもが、年齢・発達段階によって異なった診断をされる場合もあります。

神経発達障害では、特性そのものをなくすことは困難ですが、周囲の対応を変える、子ども自身が社会的なスキルを習得するなどにより、日常生活をスムーズに送ることが可能となります。関連症状や併存障害に対しては、薬による治療や、子どもが過ごしやすい環境の提供、特性に応じた支援を行うことで、それに伴う困難が減少します。

大切なのは、診断名にとらわれずに、子どもの現状に合わせた支援を考えることです。

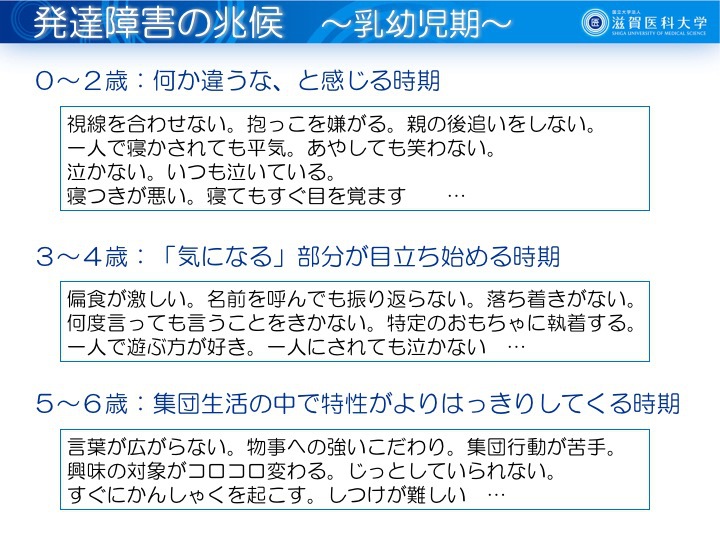

Q&A) 発達障害がわかるのはいつ頃ですか?

発達障害の種類や特性の強さによっても違いますが、発達障害の特性は2~3歳頃から目立ち始めることが多いようです。2歳以前に発達障害かどうかを確実に診断するのは難しいですが、すでに気になるサインが現れていることもあります。

園や学校で集団生活を始めると、対人関係の弱さがわかりやすくなるうえ、ほかの子と比べる機会が増えるため、子どもの特性がはっきり見えてきます。園や学校の先生が保護者より先にそのサインに気付く場合も少なくありません。また、定期健診などで、指摘を受けることもあります。園や学校、地域の様々な機関で見えてくる特性と保護者が日々感じている特性を重ね合わせることで、子どもへの理解が深まり、支援の第一歩となります。

早いうちから子どもの特性を理解し、適切な対応ができれば、子どもの心を安定させ、その子どもが持っている個々の能力を伸ばしていくこともできます。また、早い段階から適切な対応を行うことで、自尊感情の低下や劣等感・孤立感の強まりなどの心理面の問題や、不登校や周囲の大人への反抗的な言動などの行動面の問題を予防することができます。

発達障害をもつ子どもへの対応について

発達障害では、特性そのものを治すことはできなくても、周囲の対応を変えたり、子ども自身が社会的なスキルを習得することで、日常生活をスムーズに送れるようになります。

発達障害のある子どもとよい関係を作るための基本的な対応ポイントをお示しします。

1)子どもの行動をよく観察する

2)子どもの話にしっかりと耳を傾ける

3)子どもへの伝え方を工夫する

4)ほめ上手になる

5)取り組みはスモールステップで

6)無理強いをしない

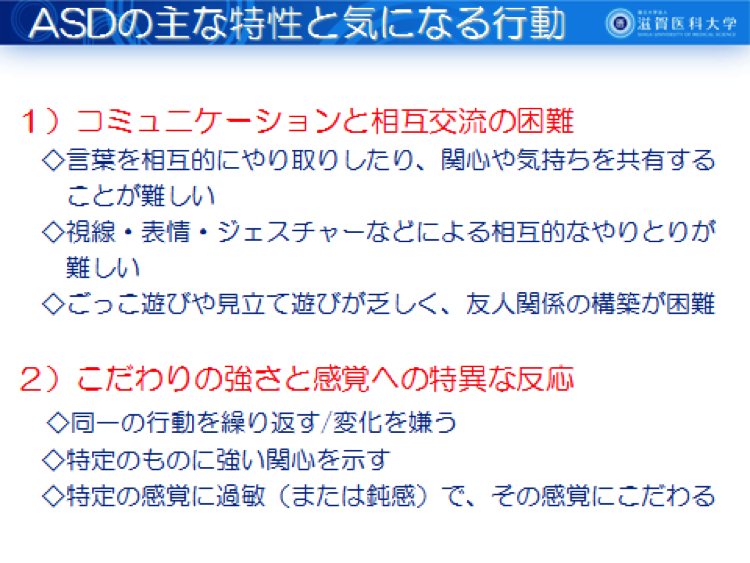

①自閉スペクトラム症(Autism Spectrum Disorder: ASD)

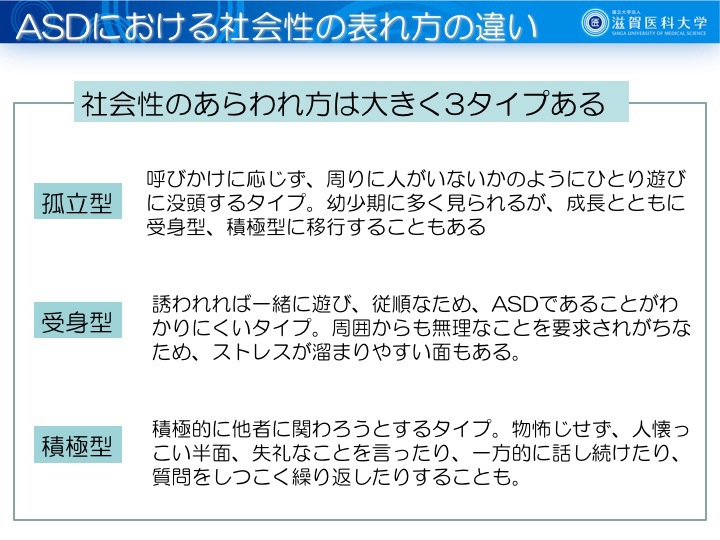

「スペクトラム(spectrum)」」とは「連続体」という意味で、自閉症の特性を核としながらも、その現れ方が軽いなど、自閉症あるいは自閉症に類似した状態のことを指します。自閉スペクトラム症の中には、知的障害のある子もない子も、中核症状のあらわれ方の強い子も弱い子も含まれており、症状には多様性があります。

そのため、「ASD」という診断名だけにとらわれずに、一人一人の子どもの特性を十分 に把握することが大切です。

Q&A) ASDの対応のポイントは?

・頭ごなしにしからない。どうすればよかったかを示す。

・嫌な音がしないなど、その子が落ち着ける状態で話をする

・短い言葉で具体的に話す

・指示は一つずつ伝える

・肯定的に伝える

・話して伝わらなければ、絵や文字にするなど視覚で伝える

・子どもが難しい言い回しを使って話をしても、こちらの言っていることは思って いるほど

伝わって いないと考えて対応する

・誤解が生じたときには本人がどうとらえたのかを確認し、補足の説明をする

・あらかじめ終わりの時間を伝えるなど、先の見通しを持たせる

・やりたいことを無理に取り上げず、「○回だけね」といった約束をする

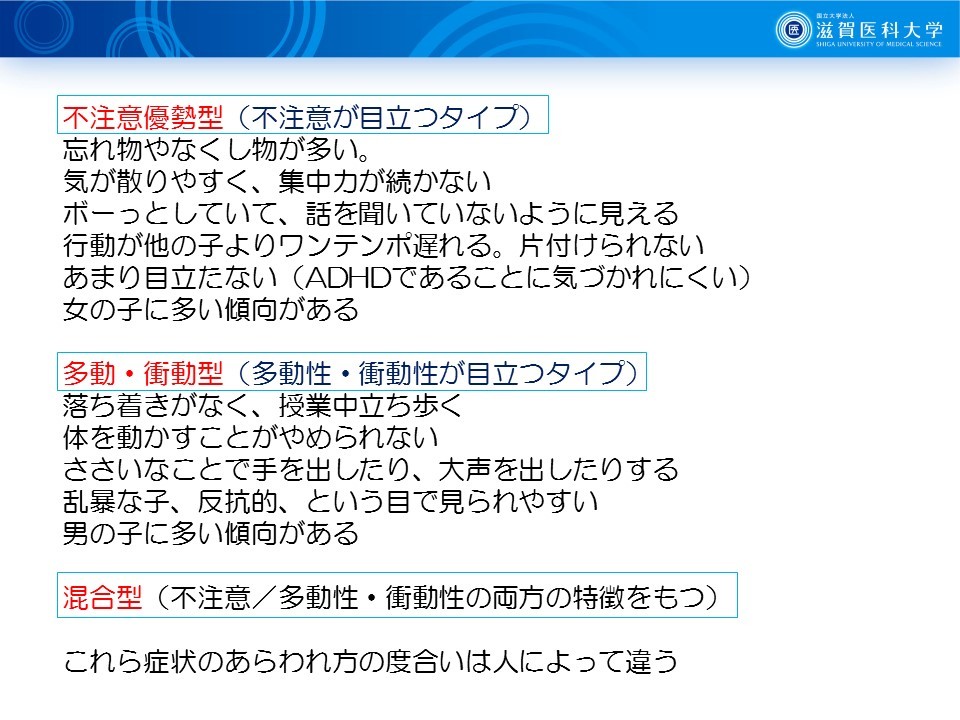

年齢や発達の水準から予想されるよりも 「注意力が散漫(不注意)」「待つことが苦手(衝動性)」「落ち着きがない(多動性)」といった特徴がみられます。

不注意が目立つ子、多動性や衝動性が目立つ子、その両方が見られる子がいます。ADHDは、脳の中で目的を達成するために計画を立てて行動する「実行機能」と、報酬系と呼ばれる「待つことをつかさどる脳の機能」が弱いといわれています。

Q&A) ADHDの対応のポイントは?

・感情的に叱らず、理由を説明する

・毎日の日課や生活上のルールを決め、それを予定通りにこなしたり守ったり

する経験を積ませる

・いきなり全部を要求せず、簡単なことから少しずつ取り組ませる

・子どもが忘れたとしても、思い出して行動できるような仕組みを作る

(例:チェックリスト、はり紙、メモなど)

・作業の途中でもがんばっている時にはやる気を引き出す声をかける

・よいことをした時には、過剰にならない範囲のごほうびを用意するのもよい

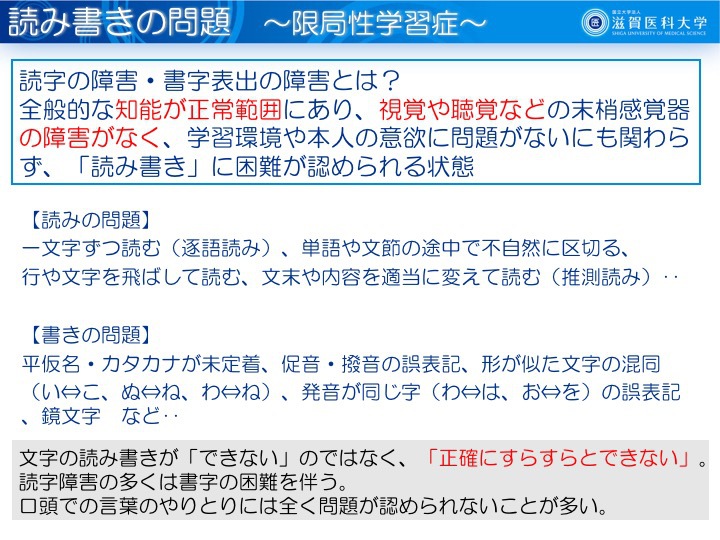

③限局性学習症(Specific Learning Disorder: SLD)

知的発達に遅れはないものの、読む、書く、計算する、などの基本的な学習能力のうち、いずれかに困難が見られる状態をいいます。特定の領域以外はほかの子と同じようにできるため、周りからは障害であるという事が理解されにくく、「できるくせになまけている」「わざとやらないのではないか」といった見方をされがちです。

その子がどこで、なぜつまずいているかを見極めることで、よりよい対策を取ることが可能です。教材や学び方を工夫することでスムーズに学習できるようになれば、本人の自信にもつながり、勉強にも前向きに取り組むようになってきます。

学習の問題は学校の先生との協力が必要です。専門家の助言を必要に応じて受けつつ、学校の先生と相談しながら、子どもへの支援を進めていきましょう。

Q&A)SLDの対応のポイントは?

・なまけていると決めつけない

・一緒に学習に取り組んでみる

・苦手なパターンを知る

・教材の工夫をあれこれ試みる

・小さな目標をクリアしたら必ずほめ、達成感を持たせる

・常にていねいに書くなど、無理な要求はしない

・学校の宿題の中に子どもに無理な課題があれば、学校の先生と相談をするなど、

学校の先生と連携をとる

④知的能力障害(Intellectual Disability: ID)

生活や学習面であらわれる知的機能や発達が同年齢の人の平均とくらべゆっくりしていることを意味します。従来は精神遅滞(Mental Retardation:MR)と言われていましたが、知的能力障害(Intellectual Disability:ID)と改められました。

知的機能は知能検査によってはかられますが、従来の精神遅滞(MR)は知能指数(Intelligence Quotient : IQ)70未満を意味し、軽度・中等度・重度・最重度とIQ値に基づき重症度分類されていました。

それに対し、IDの重症度はIQ値ではなく、学力や社会性、生活自立能力などを加味した生活適応能力から総合的に判断する点が異なります。

原因として、染色体異常・先天代謝異常症・胎児期の感染症・中枢神経感染症・脳奇形など多岐にわたりますが、原因が特定されるのは全体の約3分の2です。

IDの約30%程度に自閉スペクトラム症の合併が認められるとされています。てんかんの合併率も高く、IDの10~30%ほどと見積もられおり、IDが重度であるほど合併率が高くなります。

生涯にわたり、多くの方に心理社会的な支援を必要とされていますが、それぞれの障害特性にあわせた教育・配慮と支援をうけながら、社会経験や学びを積むことで、適応能力が改善する可能性があります。

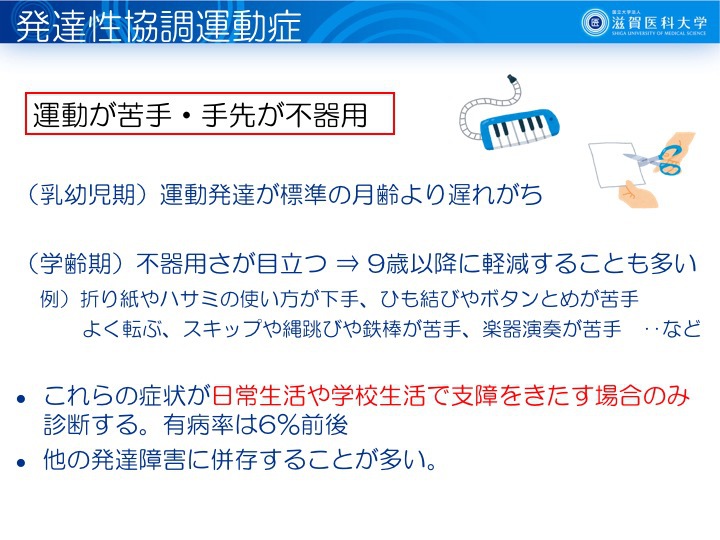

⑤発達性協調運動症(Developmental Coordination Disorder: DCD)

いくつかの動作を協調的に行う事が苦手で、「手先の不器用さ」や「運動能力の低さ」が目立つ状態をいいます。特性のあらわれ方は子どもによって異なりますが、「自分の体の感覚をうまくつかめていないこと」が主な原因と考えられています。

Q&A) DCDの対応のポイントは?

・せかさない

・できないことを責めない

・できそうなことから少しずつ

・手伝いすぎない

・身近な道具の使い方を教える

・料理を手伝ってもらうなど、道具を使う機会を増やす

・家族で遊んだり、体を動かしたりする機会をつくる ‥など

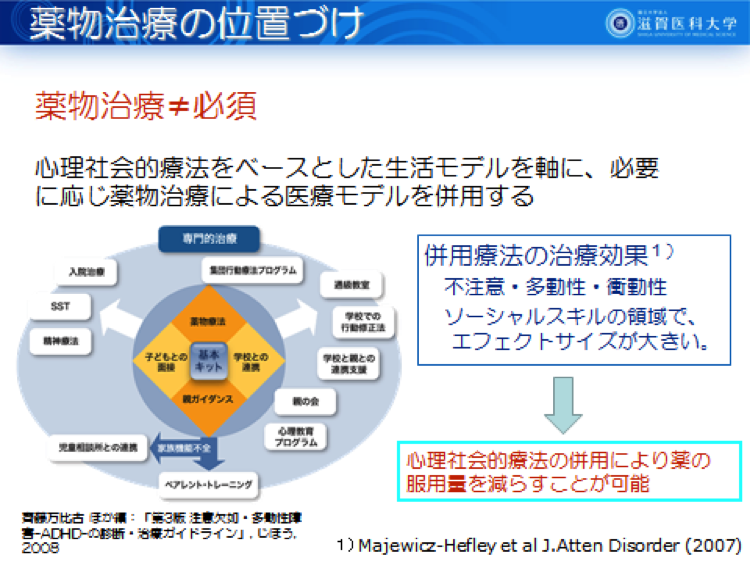

3) 薬物治療

発達障害で処方される薬は、障害そのものを治すためのものではなく、障害に伴う様々な症状を和らげることを目的としています。

例えば、ADHDの特性がある子どもの場合、ADHDそのものを治すことはできませんが、薬を服用することで、落ち着いて順序立てて物事を考えることができたり、一つのことに集中して取り組みやすくなったりします。

また、ASDの特性がある子に見られる感覚過敏やかんしゃく、不眠などの症状を改善するためにも、薬は有効です。

薬物治療を行う際には、薬を服用することのメリットとデメリットを考量して、より適切な治療を選択していくことが大切です。

Q&A)どのような薬が用いられますか?

中枢神経刺激薬:ADHDやASDの不注意、多動性、衝動性を軽減するために用います。

抗てんかん薬:てんかんや気分の浮き沈みがある場合に使われます。

非定型抗精神病薬:パニックやかんしゃく、気分の浮き沈みなどに対し使われます。

抗うつ薬:こだわり、不安、気分の落ちこみなどに対して使われます。

メラトニン受容体作動薬:体内時計を調整し、生活リズムを改善するために用います。

4)ペアレント・トレーニング

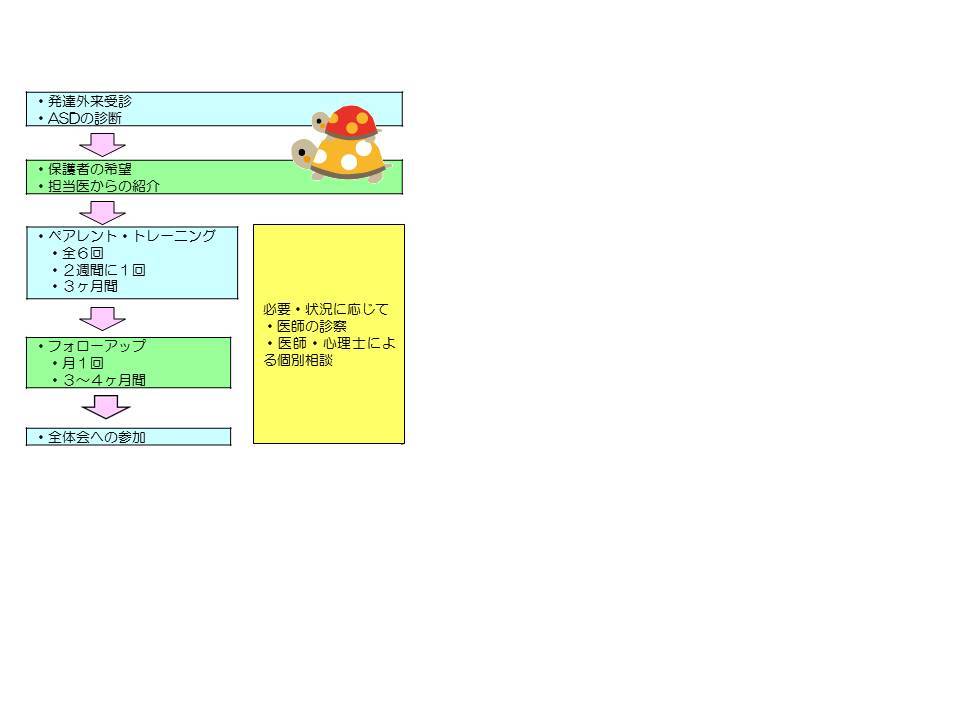

【ペアレント・トレーニングの流れ】

小児科発達外来を受診し、自閉スペクトラム症と診断された小学校低学年までの子どもの保護者に対してペアレント・トレーニングを行っています。10名程度のグループで、全6回のプログラムを実施しています。心理士による講義、参加者どうしのワーク、宿題を通して実践的に学んで頂くプログラムとなっています。全6回の終了後は、月1回のフォローアップとしてグループでのカウンセリングを3~4回実施します。

ペアレント・トレーニングを学んだ修了者と受講者が集まり、学習、情報交換する「全体会」を年2回程度開催しています。平成27年度「全体会」に参加された方は約40名でした。

ペアレント・トレーニング実施中および終了後いずれの時期にも、必要に応じて個別の医師による診察/医師、心理士による相談が可能です。