お問い合わせ

お問い合わせ

学部教育 Undergraduate education

老年看護学は、「老年保健看護学概論(2年生前期)」、「老年保健看護学各論(2年生後期)」、「老年保健看護学実践論(3年生前期)」、「老年保健看護学実習Ⅰ・Ⅱ(3年生後期〜4年生前期)」の科目から構成されています。

高齢者の姿は多様です。加齢に伴い身体的・精神的・社会的な機能が低下しますが、その低下の速度や程度は非常に個人差が大きく、症状や所見も非典型的です。こうした多様性を念頭に、授業では、広い視点で思考できるよう、双方向性の授業に力を入れています。

特に、「老年保健看護学実践論」では、単元毎に、その講義で学んだ知識を活用して考えられる事例を提示し、問題点の抽出や看護援助内容を考えるワークを行なっています。

個人ワーク後の全体討議では、たくさんのアセスメントの視点や看護介入アイデアが出され、患者さんのより良いケアを考える機会になっています。

高齢者の姿は多様です。加齢に伴い身体的・精神的・社会的な機能が低下しますが、その低下の速度や程度は非常に個人差が大きく、症状や所見も非典型的です。

こうした多様性を念頭に、授業では、広い視点で思考できるよう、双方向性の授業に力を入れています。

特に、「老年保健看護学実践論」では、単元毎に、その講義で学んだ知識を活用して考えられる事例を提示し、問題点の抽出や看護援助内容を考えるワークを行なっています。個人ワーク後の全体討議では、たくさんのアセスメントの視点や看護介入アイデアが出され、患者さんのより良いケアを考える機会になっています。

加齢の影響や疾患の影響から認知機能が低下することで、入院入所といった環境の変化など様々な刺激をきっかけにBPSD(認知症の行動・心理症状)やせん妄が生じることがあります。その際、患者さんの安全や医療継続のために身体拘束を余儀なくされることがありますが、医療者の関わり方や対応策によって身体拘束を避けることができる事例も多いです。

そのことを思考する講義と並行し、“身体拘束される側”の立場となった演習として学生それぞれがベッド上で身体拘束されることで、被装着時の心理面や身体面への影響を思考するための学習機会にしています。

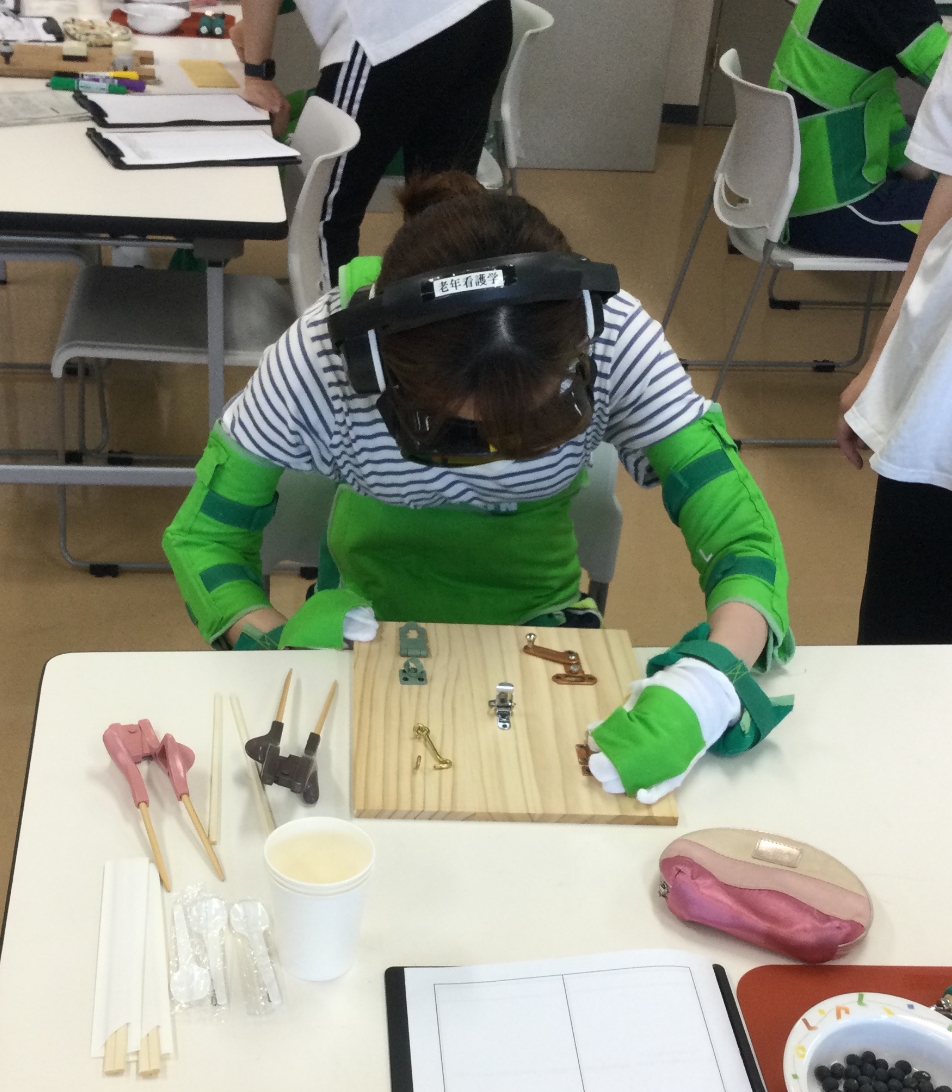

これまでの講義で学習してきた高齢者の心身機能や加齢の影響を考慮した上で、療養中の高齢者に対する日常生活援助技術を学びます。

高齢者の残存機能を最大限に活用した援助になるよう工夫することも重要であるため、何が疾患の影響で、何が加齢の影響であるのかを常にアセスメントする必要があります。

さらに認知機能や感覚機能の低下も有する患者さんへの安全面だけでなく倫理的な配慮も求められることから、1つの援助であっても多くの観点で思考する必要あり、本演習ではその必要性や方法を習得する機会にしています。

複数の施設入所中(要介護状態)の高齢者事例を対象に、フレイル進行予防を目的とした機能訓練レクリエーションをグループで企画(計画立案・物品準備)します。レクリエーションとしての遊戯的要素も含みつつ、高齢者事例に則した機能維持・向上を目的とした内容の活動を思考します。

企画したレクリエーションは発表会で実施し、参加者(模擬高齢者役の学生)からのフィードバックも受けて、計画修正まで行い、実習での実施に向けて思考を深めます。

多様な高齢者像を理解するため、病院と施設の2ヶ所での実習を行っています。

老年保健看護学実習Ⅰの施設実習では、定期的に施設に通い食事や入浴・機能訓練などの介護サービスを受けながら自宅で生活をする高齢者や、施設に入所して生活支援を受ける高齢者の特性やケアのあり方を学びます。老年保健看護学実習Ⅱでは、検査や治療目的に病院に入院する高齢者の看護実践を行います。いずれの実習においても、既習の知識・技術を統合して、一般論を個別化させていく思考を養う機会を大事にしています。