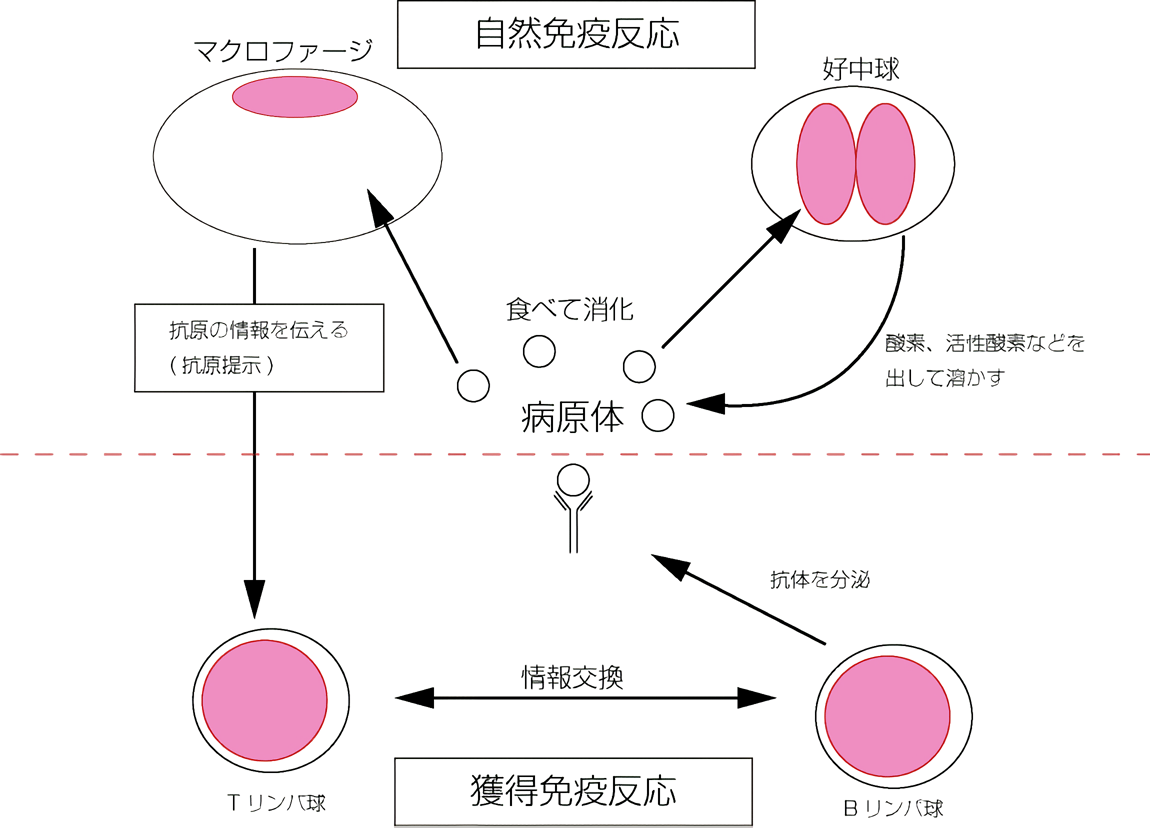

1. 自然免疫と獲得免疫

自然免疫反応(図上)では抗原に対する反応性がすでに準備されていて、抗原が侵入するとすぐに反応し、いつも同じ程度の反応が起こります。

自然免疫には、主としてマクロファージ、好中球等が関与します。これらの細胞は、主として抗原を食べて処理します。

獲得免疫反応(図下)では、抗原に対する反応性は始めからは準備されておらず、抗原に反応したことが経験として残り、二回目以降にはより強い反応が起ります。

獲得免疫には、主としてTリンパ球とBリンパ球が関与します。これらの細胞は抗原をレセプターで認識して、抗原を処理する分子(抗体など)を分泌します。

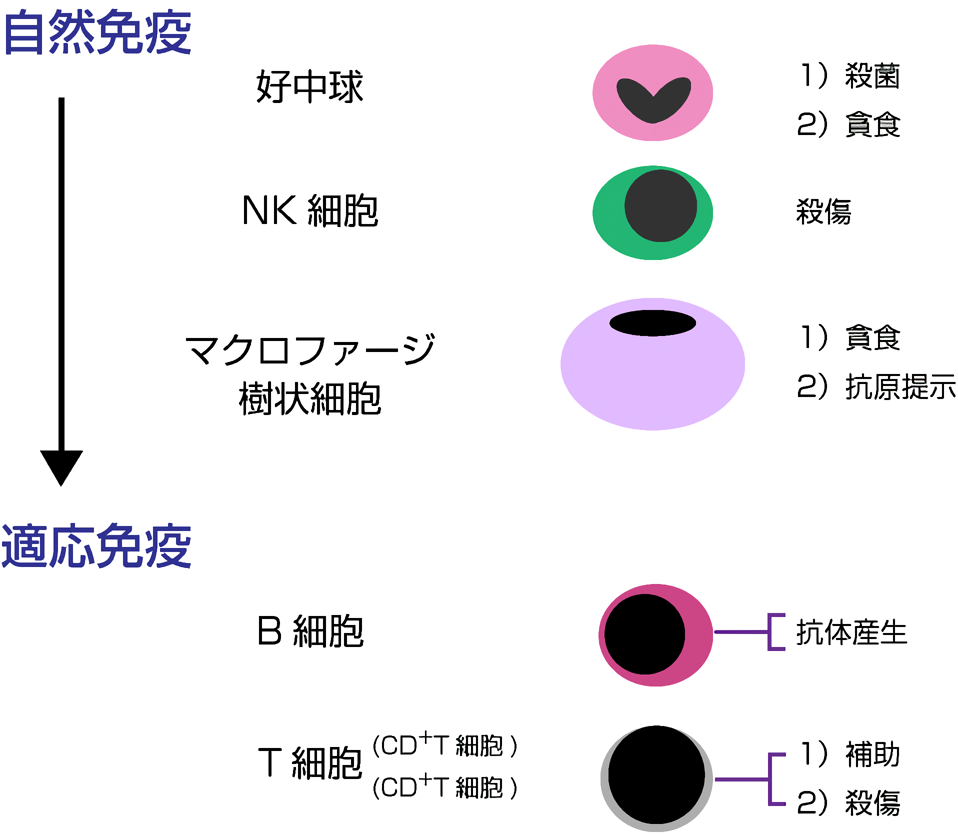

2. 免疫で働く細胞

自然免疫反応(図上)では抗原に対する反応性がすでに準備されていて、抗原が侵入するとすぐに反応し、いつも同じ程度の反応が起こります。

自然免疫には、主としてマクロファージ、好中球等が関与します。これらの細胞は、主として抗原を食べて処理します。

獲得免疫反応(図下)では、抗原に対する反応性は始めからは準備されておらず、抗原に反応したことが経験として残り、二回目以降にはより強い反応が起ります。

獲得免疫には、主としてTリンパ球とBリンパ球が関与します。これらの細胞は抗原をレセプターで認識して、抗原を処理する分子(抗体など)を分泌します。

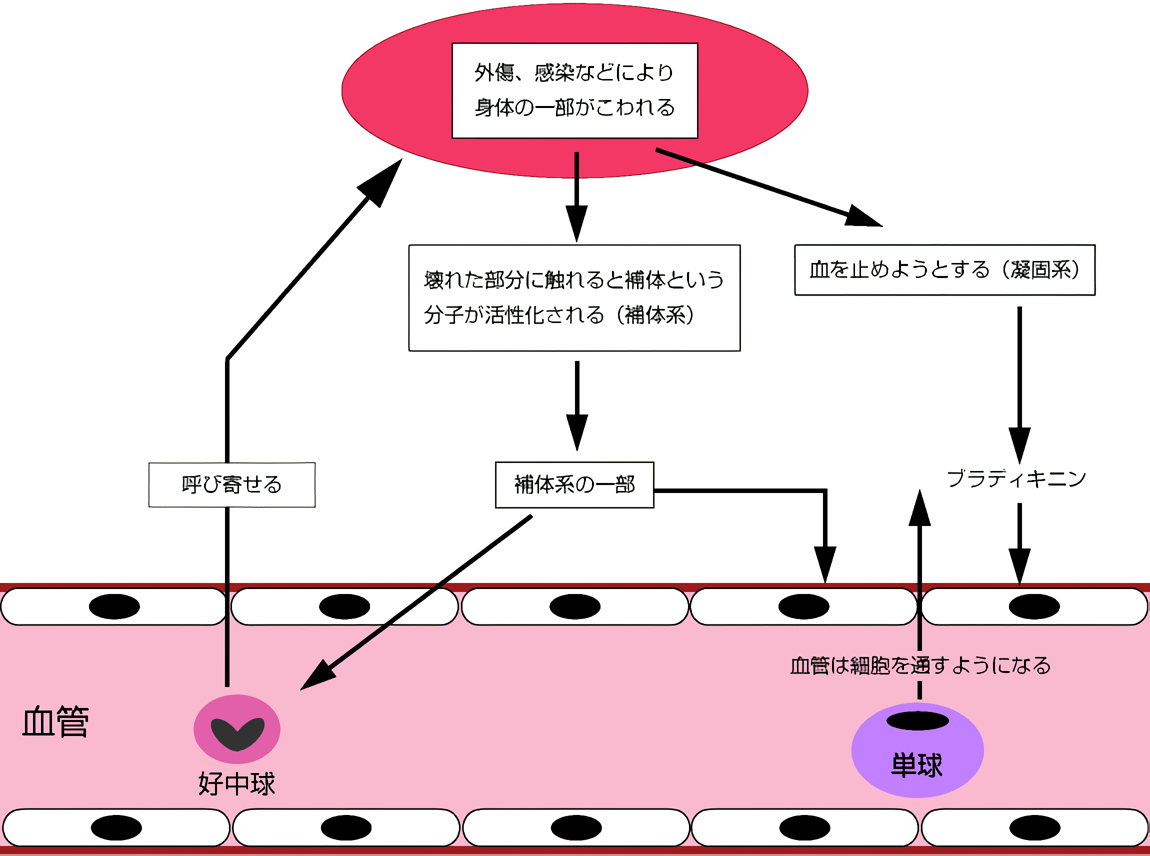

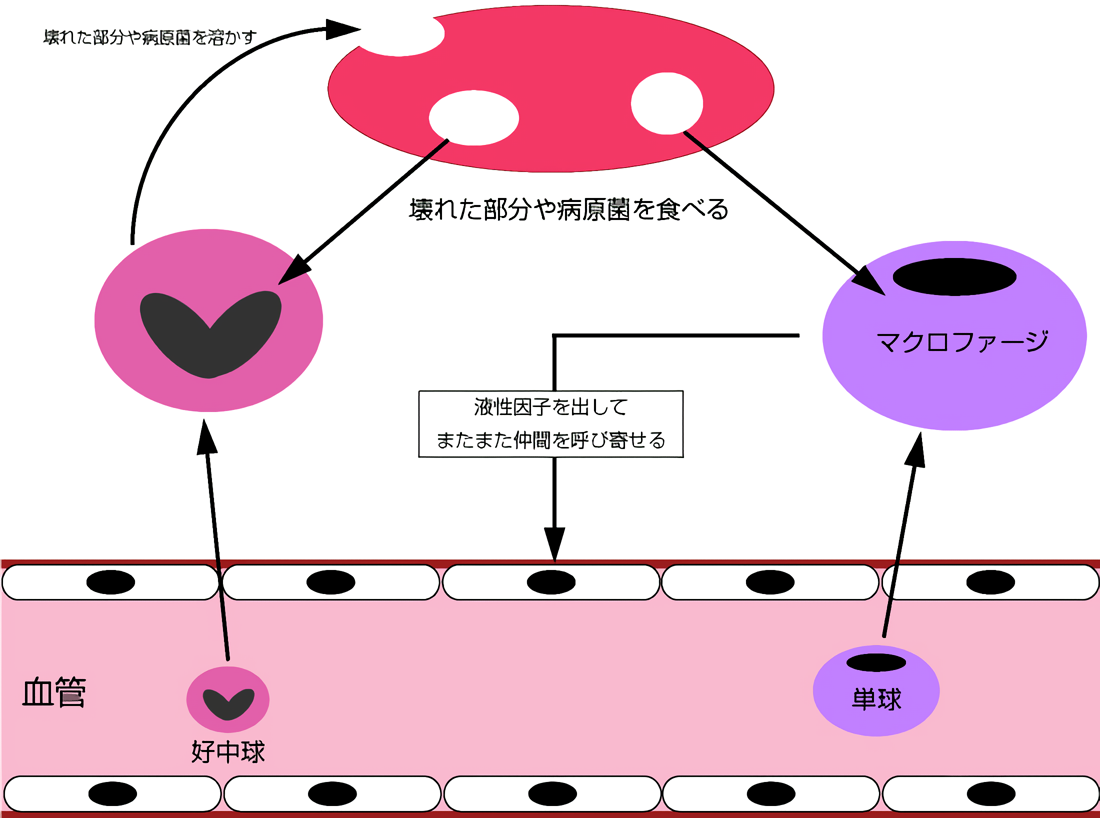

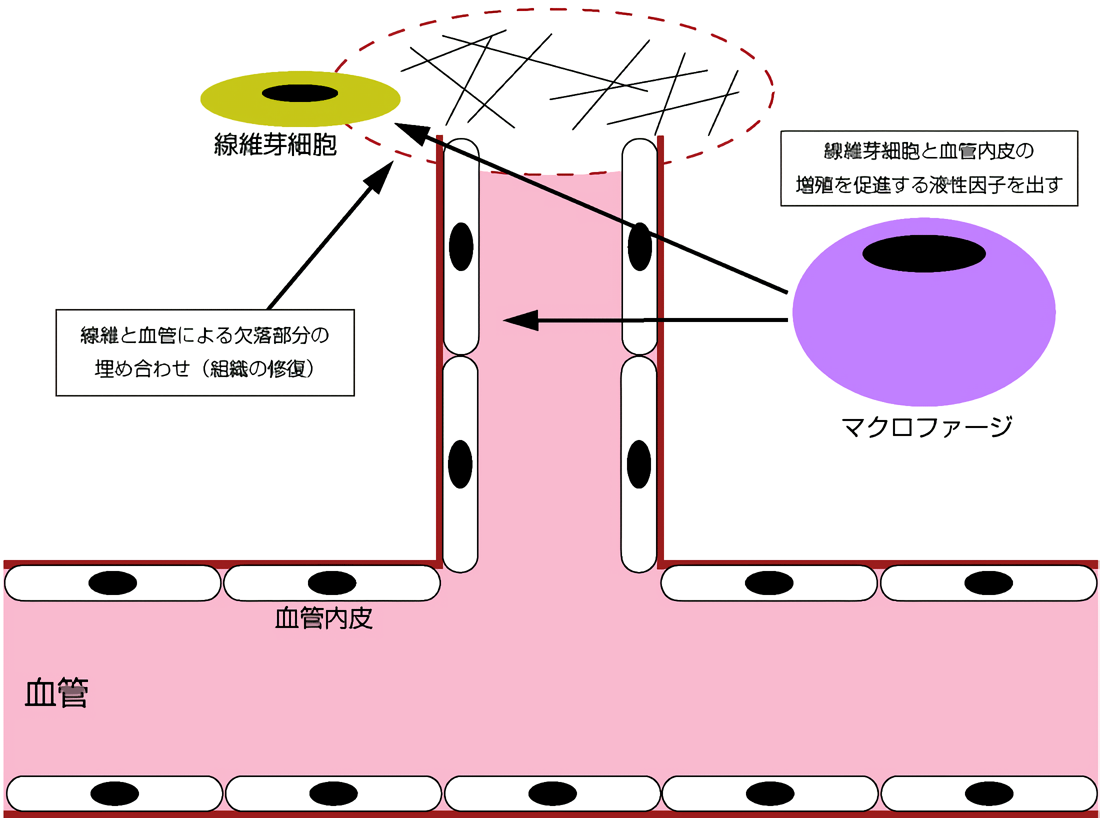

3. 自然免疫-1

炎症には急性炎症と慢性炎症がありますが、今回は急性炎症について話します。急性炎症は主として自然免疫反応です。すなわち、マクロファージや好中球がせっせと働いて、病原菌や障害を受けた組織を溶かしたり食べたりして、取り除きます。この反応を起こすために、いろいろな仕組みが働きます。そのため、炎症のある場所が、赤くなったり、腫れたり、熱をもったり、痛みが出たりします。どうやら、ここでの主役はマクロファージのようです。一方、慢性炎症ではリンパ球が働く獲得免疫反応が加わってきます。

リンパ球には2種類あります。

- Bリンパ球は抗体を産生し、抗原を中和します。

- Tリンパ球には2種類あります。

CD4+T細胞はマクロファージの貪食、殺菌を補助します。またB細胞の抗体産生を促します。

CD8+T細胞はウイルスに感染した細胞を攻撃破壊します。

4. 自然免疫-2

5. 自然免疫-3

6. 獲得免疫-1

今回は適応免疫の特徴について解説します。適応免疫の特徴といっても、Bリンパ球やTリンパ球の性状についてです。これらの細胞には次のような特徴があります。

- 多様性

- 特異性

- 記憶

これらは自然免疫にはない特徴で、これから順番に話していきます。

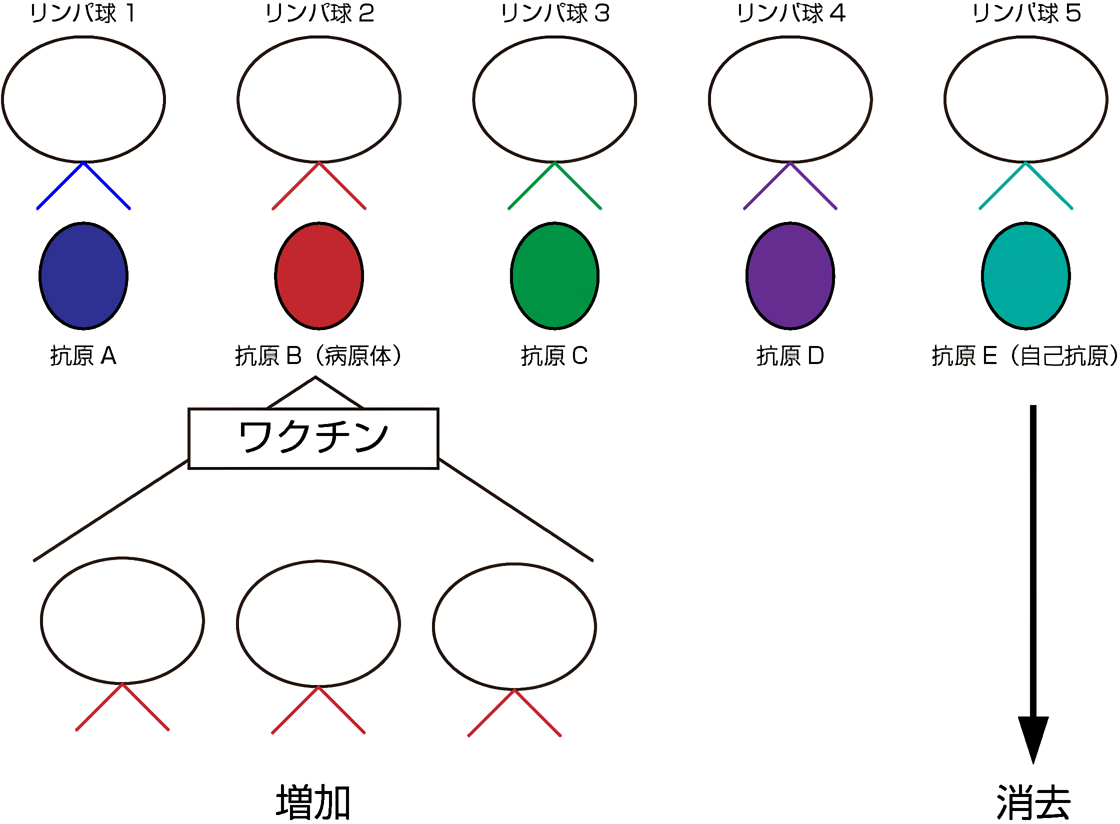

獲得免疫を担当するBリンパ球とTリンパ球において最も重要なことは、これらの細胞には抗原を認識するレセプターがあるということです。しかも、それぞれの細胞が別の抗原を認識する別々のレセプターを持っているということです。つまり、リンパ球ごとに担当する抗原が異なります。

このように抗原を認識するレセプターの種類が多いことを多様性といいます。また、それぞれの抗原に対応するレセプターが決まっていることを特異性といいます。このように多くの種類のレセプターができるメカニズムは今回は省略します。 例えばインフルエンザのワクチン(上の図の抗原B)を接種するとインフルエンザウイルスを認識するレセプターをもったリンパ球(リンパ球2)だけが増殖します。一方、自分の体(自己抗原)を認識するレセプターを持ったリンパ球(リンパ球5)は増殖せずに、体内から消去されるしくみがあります。

7. 獲得免疫-2

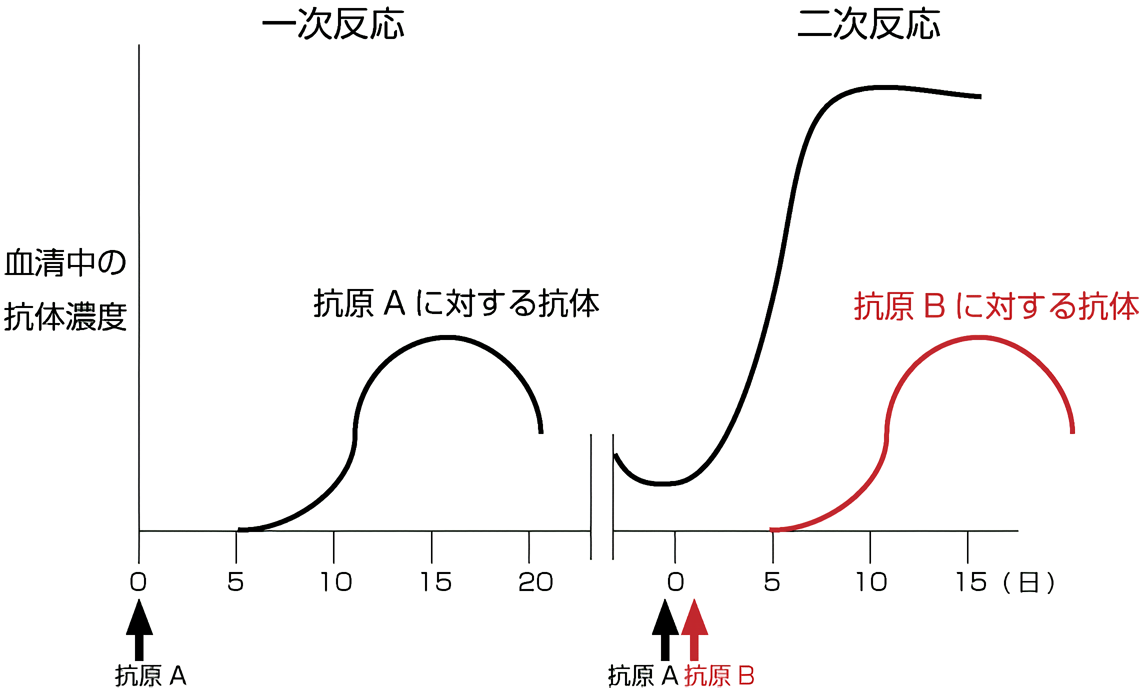

獲得免疫のもうひとつの特徴は、免疫学的記憶が存在することです。

メモリー細胞は存在する

一度抗原に出会って反応したリンパ球は分裂して、数が増えます。抗体の分泌も増加します(一次反応、上の図の左の抗原A(黒線)と図の右の抗原B(赤線))。従って、次に同じ抗原が来た時には、大きな反応ができるようになっています(二次反応、図の右で抗原Aに対する抗体の反応(黒線))。しかも、すばやく反応できるので一度抗原と反応することにより質的にも変化していると考えられ、記憶細胞と呼ばれています。しかし、記憶細胞の正体はまだ完全には解明されてはいません。

8. リンパ球-1

前回述べた慢性炎症では、リンパ球が働いて獲得免疫反応が起こります。

リンパ球は白血球の1種です。血液、リンパ節、脾臓などにあります。

リンパ球にはTリンパ球とBリンパ球の2種類あります。

どちらのリンパ球も体内に侵入した異物を感知するために抗原受容体を持っています。

Tリンパ球はT細胞抗原受容体(TCR)と呼ばれる抗原受容体を持ち、Bリンパ球はB細胞抗原受容体(BCR)あるいは抗体と呼ばれる抗原受容体を持っています。抗体は細胞の外に分泌されます。

ちなみにTリンパ球は胸腺("T"hymus)で分化するので、Tリンパ球といいます。Bリンパ球は骨髄("B"one marrow)で分化するのでBリンパ球といいます。どちらの細胞も骨髄の造血幹細胞が分化してできた細胞です。

抗原受容体

リンパ球は体内に侵入した外来異物を自分自身と区別して識別する分子を細胞表面に発現しています。これを抗原受容体といいます。 Tリンパ球ではT細胞抗原受容体 T-cell antigen receptor (TCR)といいます。 Bリンパ球ではB細胞抗原受容体 B-cell antigen receptor (BCR)、あるいは免疫グロブリン、抗体 と呼びます。

9. リンパ球-2

抗原受容体

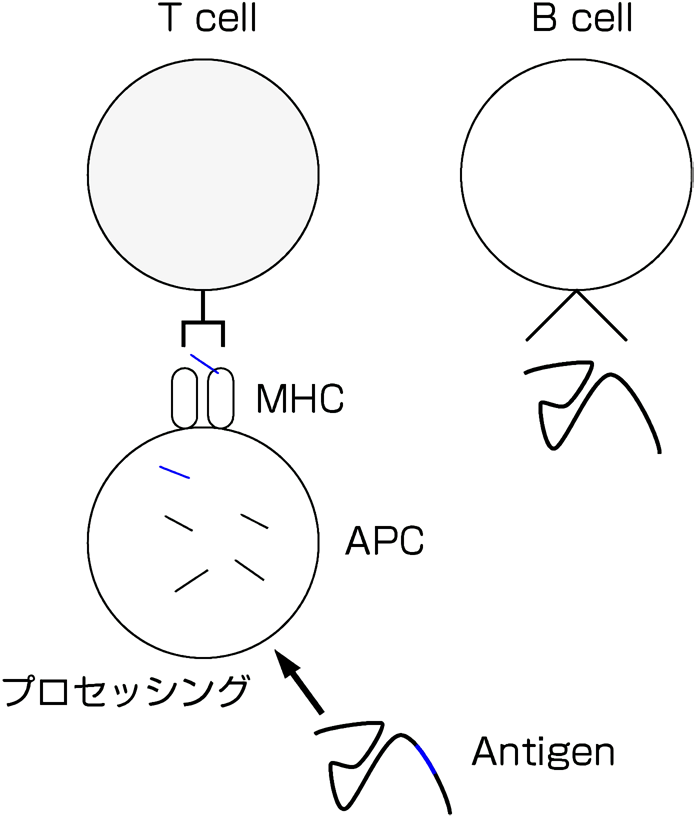

Bリンパ球もTリンパ球も抗原受容体をもっていますが、抗原の識別方法と識別する抗原の種類が異なります。

Tリンパ球(左)は細胞表面にある抗原を認識します。しかも蛋白質(図のAntigen)が分解された「ペプチド」(図の青い部分)が「主要組織適合抗原(MHC)」に結合した状態の抗原を認識します。抗原を分解することを「プロセッシング」といいます。

Bリンパ球は細胞の表面に発現した抗体を使って、抗原を認識します。Bリンパ球の認識する抗原は分解されている必要はありません。また、蛋白質、糖、脂質などいずれも識別できます。

10. Tリンパ球-1

リンパ球のうち、まずTリンパ球について説明します。

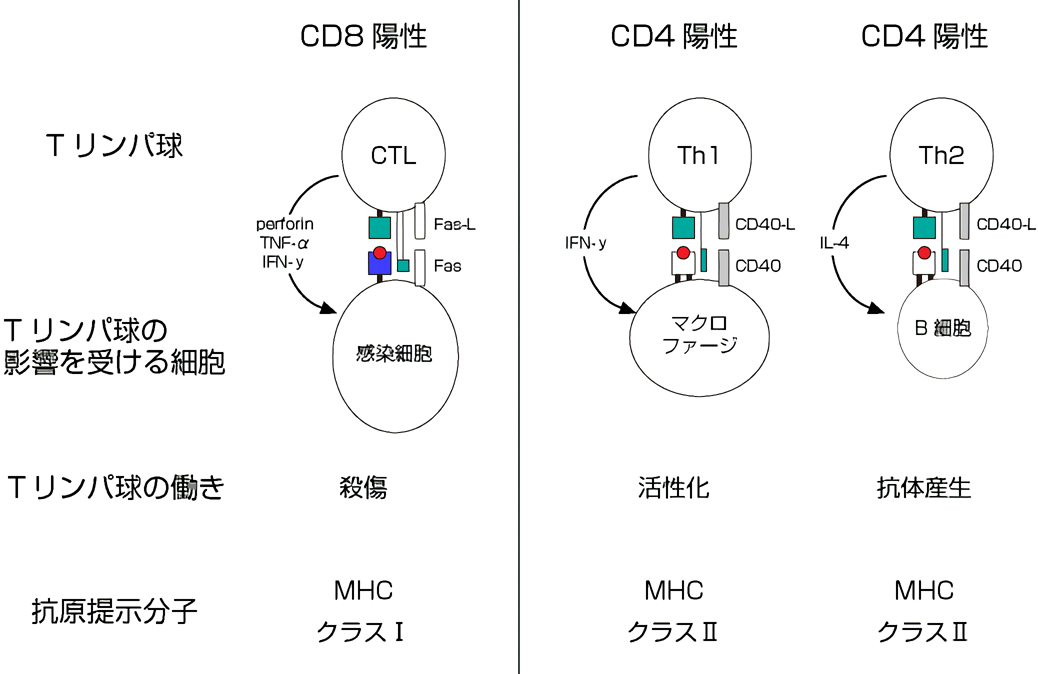

Tリンパ球にも種類があり、それぞれ役割が異なります。

CD8陽性T細胞はキラーT細胞とも呼ばれます(図の左)。ウイルス感染細胞がウイルス由来の抗原(赤丸)を細胞表面のMHCクラスI分子(左の図の青い四角)に結合した状態で提示します。その抗原を識別して、キラーT細胞はウイルス感染細胞を破壊します。

D4陽性細胞はヘルパーT細胞と呼ばれます(図の右と中央)。ヘルパーT細胞は他の細胞が貪食し、分解された抗原(赤丸)を識別します。そのときMHCクラスII分子(右の2つの図の白い四角)に抗原の分解物は結合しています。ヘルパーT細胞はさらに2つに分類され、Th1細胞とTh2細胞と呼ばれます。 Th1細胞はマクロファージの抗原の分解を助けます。また、キラーT細胞が殺傷能力を獲得するのを補助します。 Th2細胞はB細胞が抗体を分泌するのを補助します。

補助する時に使う道具(サイトカイン)については後で述べます。

11. Tリンパ球-2

Tリンパ球は体内に抗原が入ってくるのを体内を循環しながら監視しています。

抗原は体の表面、皮膚、口、鼻などの粘膜から入ってきます。

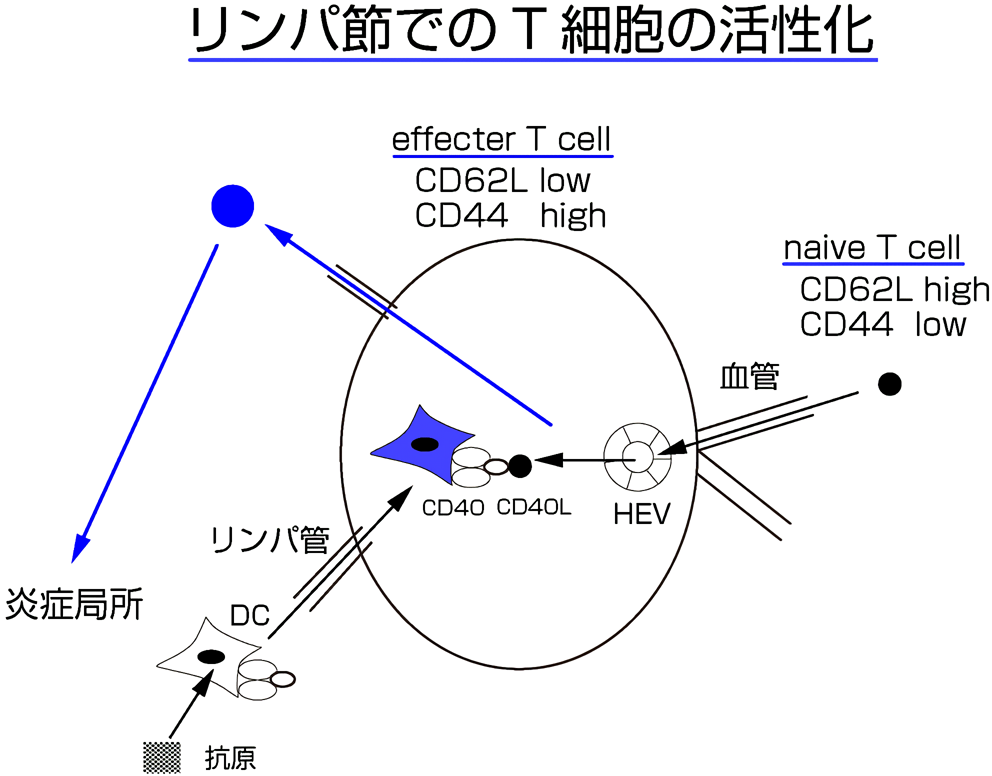

侵入した抗原は樹状細胞(DC)が貪食します。抗原を貪食した樹状細胞は、皮膚、粘膜から近くのリンパ節に移動します。その間に樹状細胞は抗原を分解し、抗原提示します。抗原提示については別の機会に述べたいと思います。

Tリンパ球は血液に乗って、体内を循環しているとき、リンパ節を通過します。そのとき血管(HEV)からリンパ節に侵入します。リンパ節で抗原を持った樹状細胞と接触することで、Tリンパ球は体内に抗原が侵入したことを察知します。リンパ節で樹状細胞と接触しても抗原がなければ、Tリンパ球は別の樹状細胞と接触します。そこでも抗原がなければ、リンパ節を出て、リンパ管を通り、隣のリンパ節で抗原を持った樹状細胞を探します。

リンパ節で抗原を持った樹状細胞と出会った場合、Tリンパ球はその場で分裂を始めます。また、Th1細胞、Th2細胞への分化(effector T cellへの分化)を始めます。effector T cellになる前の抗原を認識したことのない細胞をnai¨ve T cellと呼びます。Nai¨ve T cellからeffector T cellになることに伴う変化は後で詳しく述べます。

分化したTリンパ球はリンパ節を出て、リンパ管を通って、血液に戻ります。そして抗原の侵入部位(炎症局所)に行き、抗原を処理するために働きます。

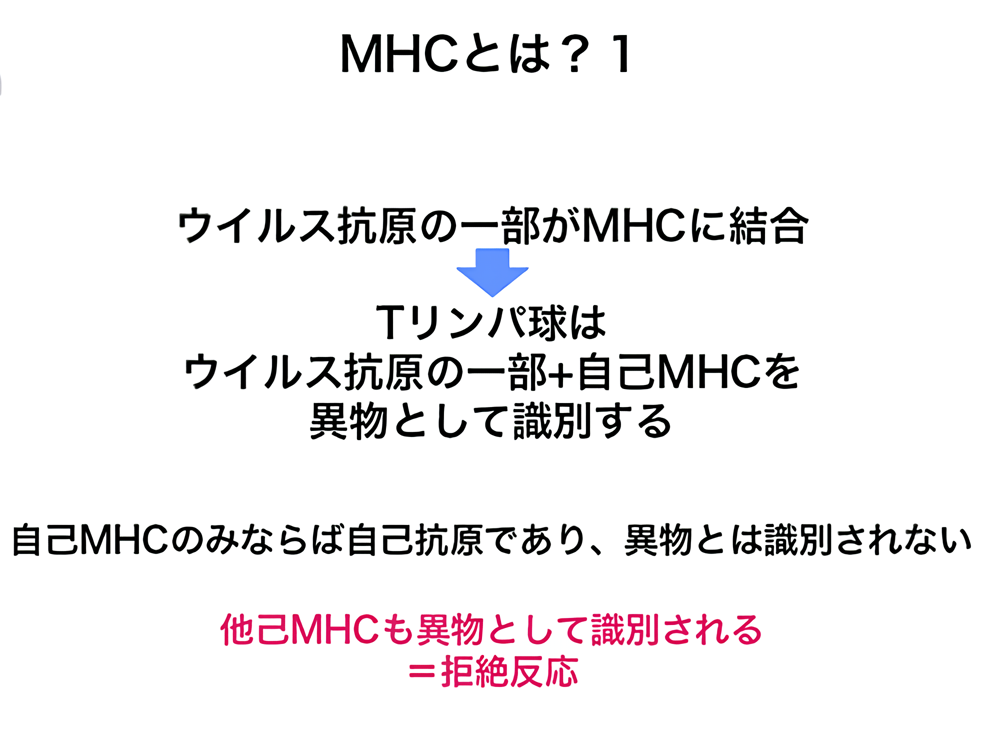

12. 主要組織適合抗原複合体とは?

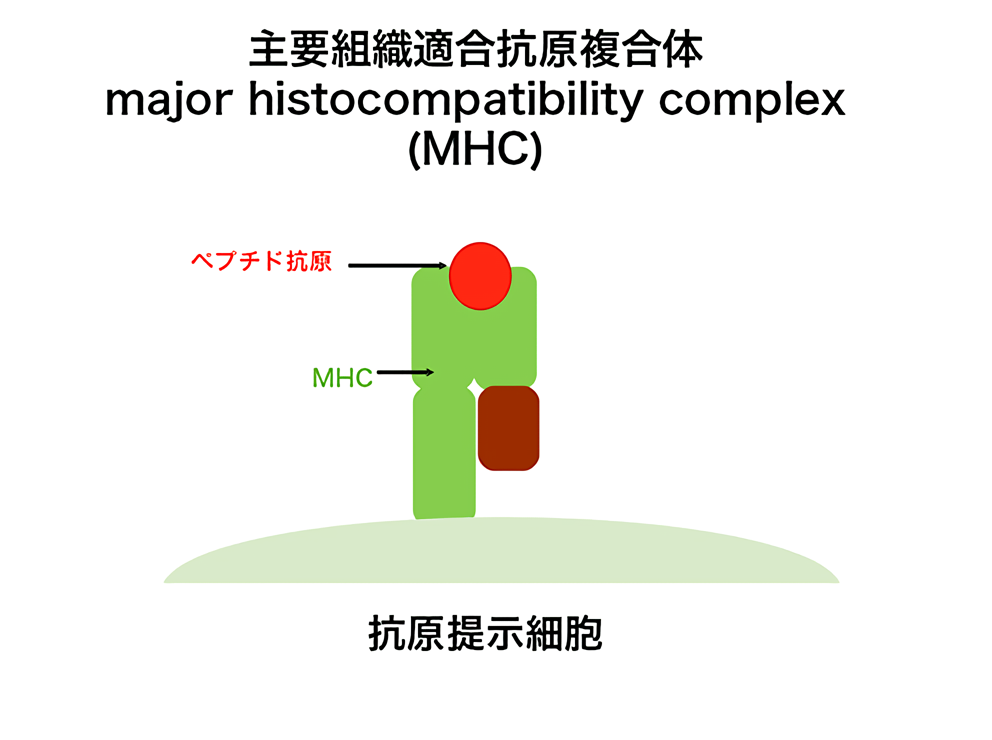

主要組織適合抗原複合体はMHC (major histocompatibility comlex)とも呼ばれます。

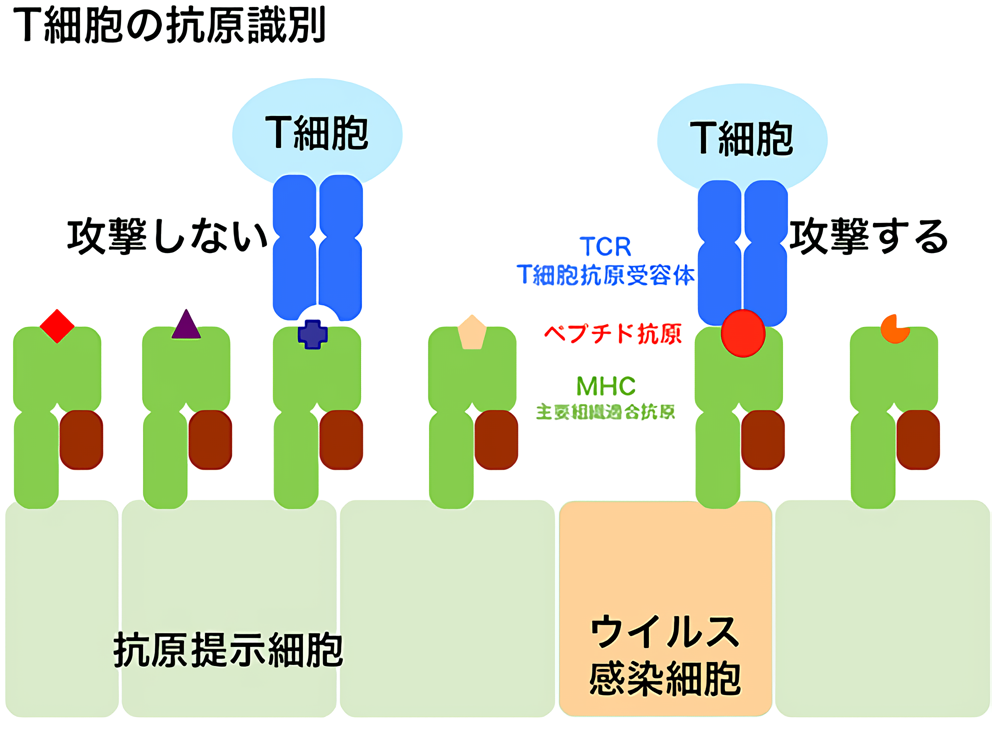

細胞は主要組織適合抗原複合体(緑, MHC)を発現し、そこにタンパク質の分解物のペプチドが結合しています。 ウイルス感染細胞ではウイルス由来のペプチド(赤丸)がMHCに結合し、細胞表面に発現されています。

一方、T細胞(Tリンパ球)は1つ1つの細胞が固有の抗原受容体(青、TCR)を持ちます。

図のT細胞がウイルス抗原(赤丸)を認識するTCRを持つ場合、TCRはMHC+ペプチド抗原の複合体に結合し、抗原として認識されます。

そして、T細胞はウイルス感染細胞を破壊します。

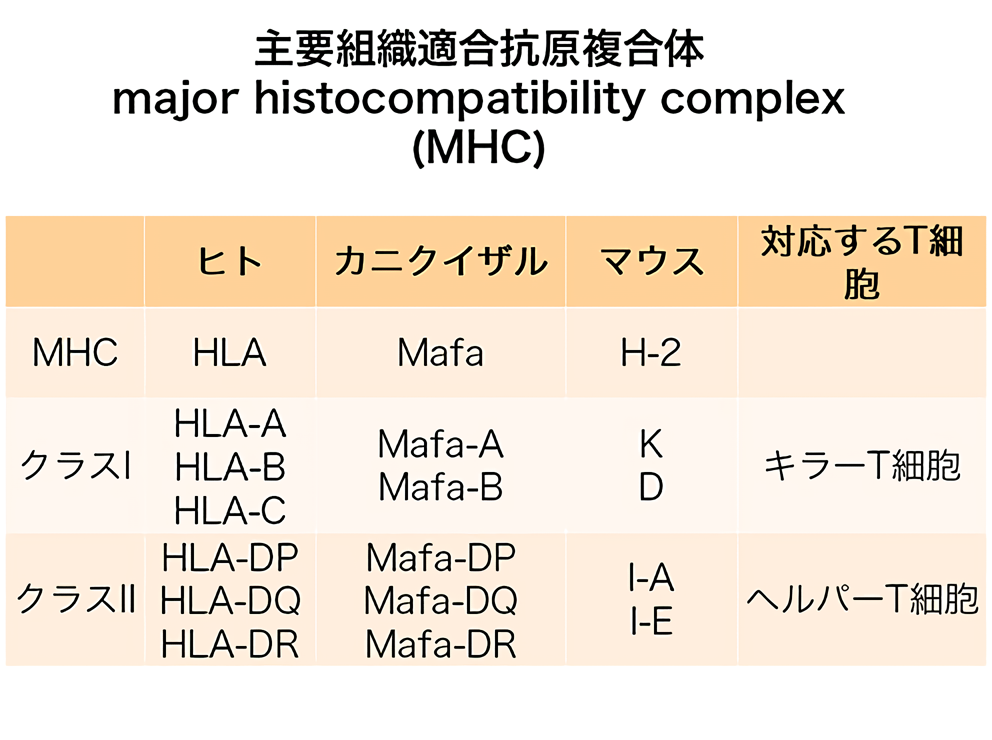

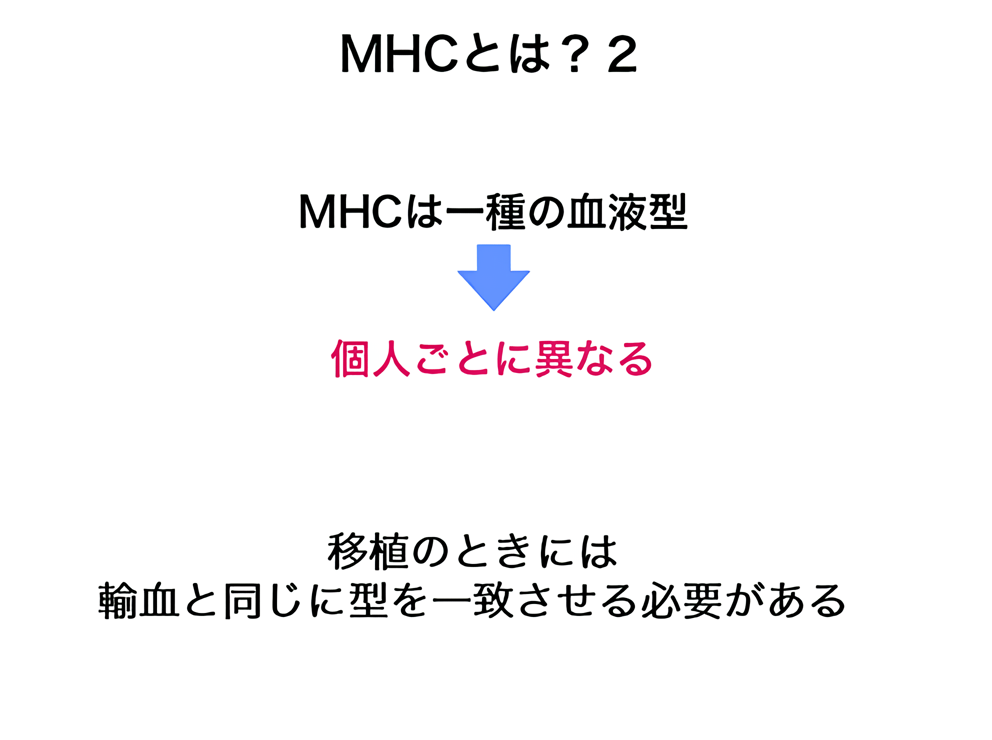

13. MHCのタイプ

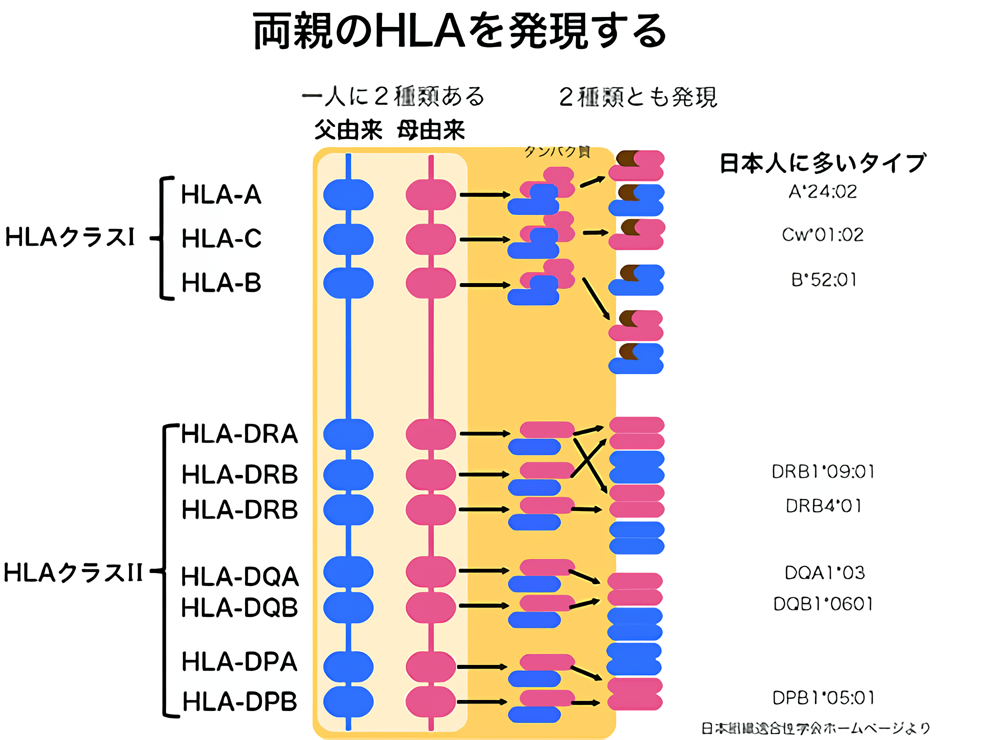

HLA-AからHLA-DPBまでの遺伝子は6番染色体にあります。

1つの細胞には父由来(図の青)と母由来(赤)の2種類のMHC遺伝子が存在し、その両方とも遺伝子として使用され、タンパク質として細胞表面に発現します(共優性といいます)。

HLA-AからHLA-DPBまで、個人個人異なるので番号により型を区別します(血液型がABOで区別されるようなもの)。

さらにHLA-AからHLA-DPBまでまとめた型のことをハプロタイプと呼びます。

親から子へ遺伝するので、子供は父と母とは半分ずつ同じHLAハプロタイプを持つことになります。

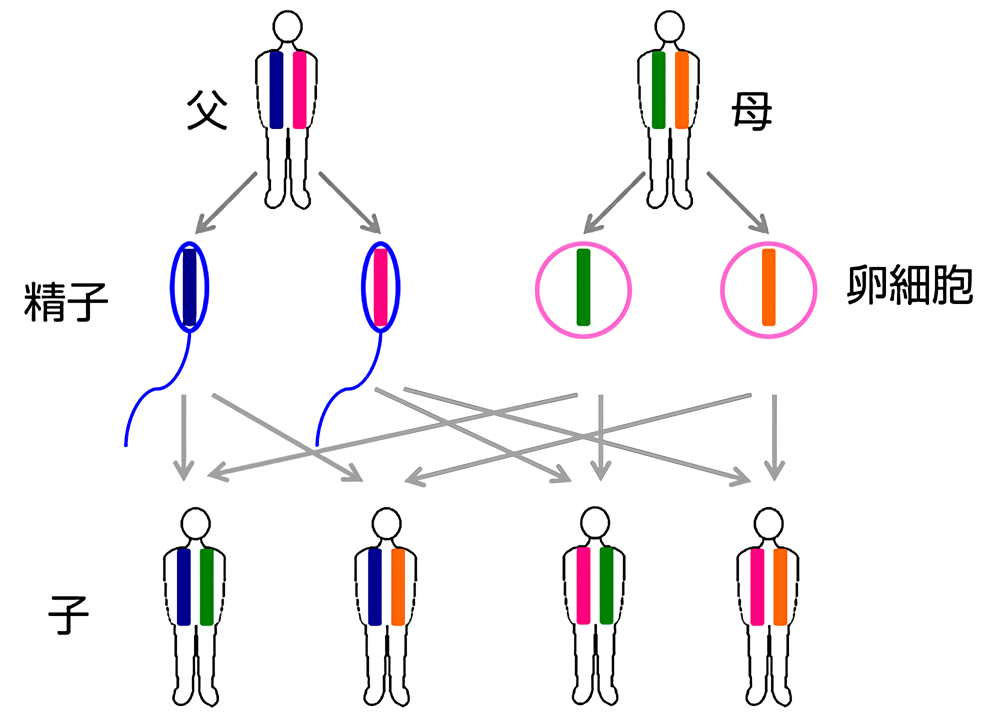

14. MHCは遺伝する

親のMHC遺伝子は半分ずつ子供に遺伝します。

(上)父親は青と赤、母親は緑と橙のMHCハプロタイプの遺伝子をもつとします。

(中)精子と卵細胞はこのうち一方のMHC遺伝子をもちます。

(下)これらが受精して生まれた子供はこれを組み合わせた遺伝子のセットをもつことになります。

一組の両親から4種の組み合わせのMHC遺伝子をもつ受精卵が理論上均等の確率ででき、子供はそのうちの1つ組み合わせをもつことになります。

従って、同じ両親からの生まれた兄弟姉妹の間で同じMHCハプロタイプをもつ確率は4分の1となります。

一卵性双生児ではMHCハプロタイプは同じになります。

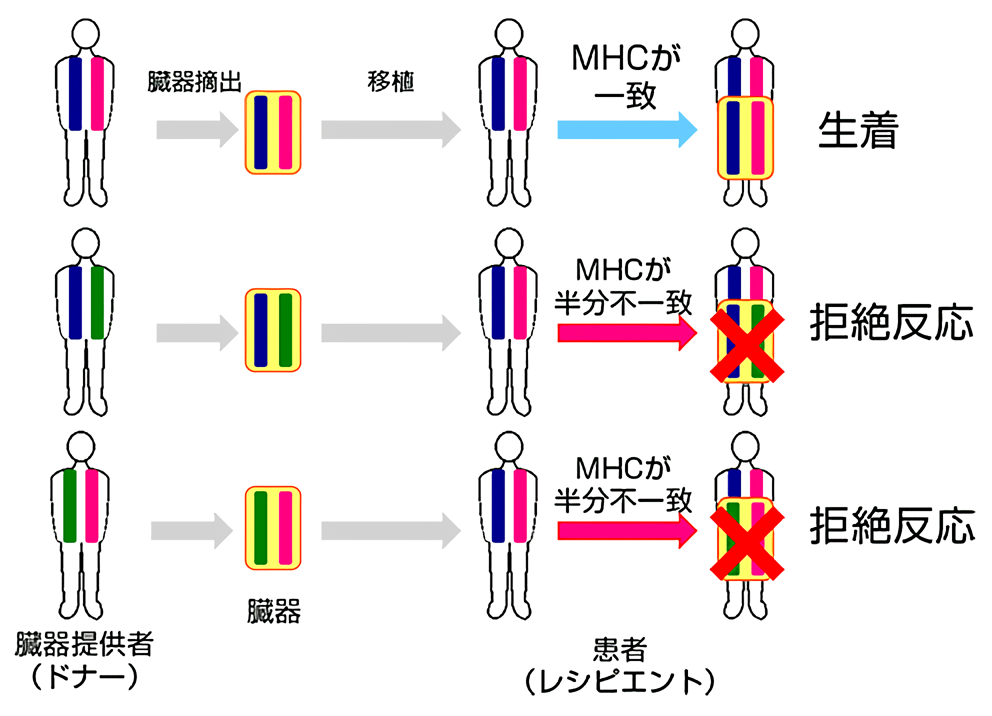

15. 臓器移植とMHC

一人の人は両親からMHCの遺伝子を受け継ぐので、多くの人は2種類の異なるハプロタイプをMHCを持ちます。ここではMHCのハプロタイプを青、赤、緑で表します。

(中と右)臓器移植を必要とする患者(レシピエント)のMHCハプロタイプを青と赤とします。

(左上)臓器提供者(ドナー)を探す時、MHCハプロタイプがレシピエントと一致した人を探します。

レシピエントとMHCハプロタイプが一致するので(青と赤)、レシピエントのTリンパ球は自分の組織、臓器と同じで異物ではないと認識し、攻撃、拒絶しません(生着)。

(左中、左下)ドナーのMHCハプロタイプの一方(緑)がレシピエントと一致しない場合、この臓器の緑の遺伝子に由来するMHC分子をレシピエントのTリンパ球が異物と判断するため、免疫反応により攻撃し、細胞を壊し、臓器は拒絶されます。

ホーム

ホーム