舌下免疫療法はスギ花粉症患者の抗原特異的IgEの活性を低下させる

論文タイトル

Sublingual immunotherapy decreases the avidity of antigen-specific IgE in patients with Japanese cedar pollinosis

掲載誌

Allergy

執筆者

Nakamura K, Kouzaki H, Murao T, Kawakita K, Arai H, Matsumoto K, Kubo Y, Tojima I, Shimizu S, Ogawa Y, Yuta A, Sakai R, Ohno H, Kido H, Shimizu T.

(太字は本学の関係者)

論文概要

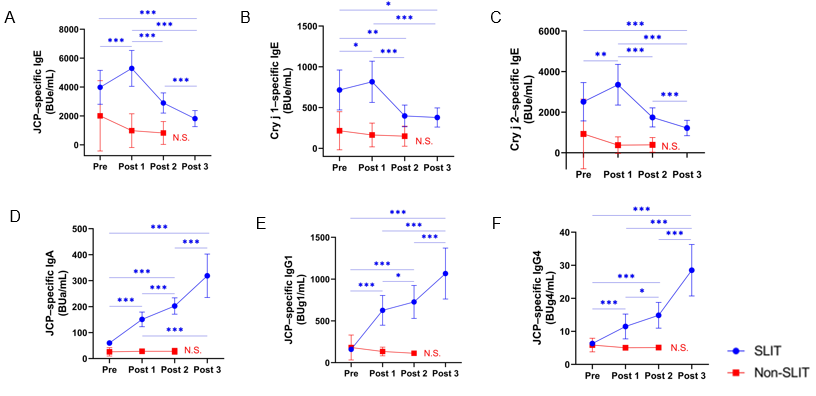

スギ花粉症は本邦において約4000万人が罹患しています。舌下免疫療法(SLIT)は、スギ花粉症を根治に近い状態にできる治療法です。SLITにより血清中の抗原特異的IgEは、1年後に一過性に上昇し、その後徐々に低下します(図1)。何故、抗原特異的IgEが上昇するのかについて着目しました。

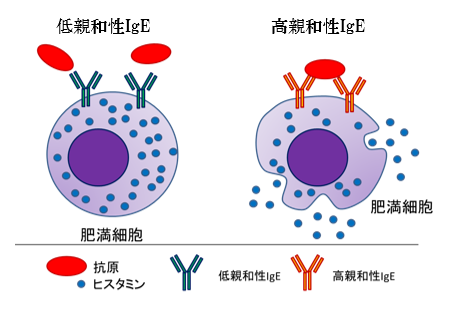

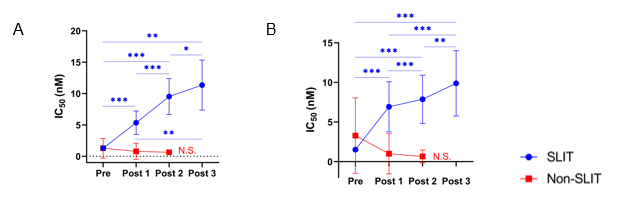

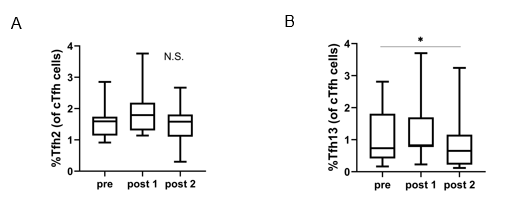

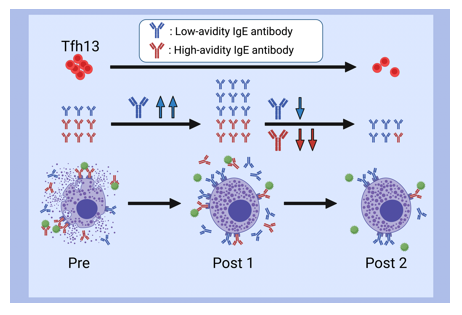

抗原特異的IgE抗体は、抗原親和性の違いから高親和性の抗体と低親和性の抗体があります(図2)。SLIT前後の血清中のスギ花粉アレルゲンコンポーネントであるCry j 1およびCry j 2特異的IgEについて、親和性の指標であるIC50値を調べると、スギ花粉症患者ではSLIT前のCry j 1およびCry j 2特異的IgEのIC50値は低く(高親和性IgE)、SLIT開始後1―3年を通して一貫して上昇することがわかりました。これはSLITにより高親和性IgEから低親和性IgEに移行したことを示しています(図3AおよびB)。さらに、高親和性IgEにクラススイッチしたB細胞を誘導するTfh13細胞の頻度がSLIT開始後2年で有意に減少することを見出しました(図4AおよびB)。この結果は、SLITによってTfh13細胞が減少するため高親和性IgEの産生が抑制されることを示しています。

これらのことから、「舌下免疫療法によって誘導される抗原特異的な低親和性IgEの産生」が治療効果に寄与していることを証明しました(図5)。

(A-C)スギ花粉症患者では舌下免疫療法後1年で、スギ花粉(JCP)特異的、Cry j 1特異的、Cry j2特異的IgEが増加する。

低親和性IgEでは抗原との架橋反応が起こらず、肥満細胞が脱顆粒しない

Cry j 1およびCry j 2に対する抗原特異的IgE抗体は治療前と比較し治療後1年では一旦上昇し、その後は減少した。

Tfh2は治療前後で有意な変化を認めなかったが、Tfh13は治療前と比較し治療後2年で減少した。

文責

耳鼻咽喉科・頭頸部外科 神前 英明